我的名字叫做凱洛琳‧凱薰,出人意料地是這個故事的女主角。考慮到就要出現的暴力情節,你可能會期待不一樣的人,像是蘿拉‧卡芙特的類型。年輕性感,充滿體能活力的結實二頭肌、大腿綁著槍套,對吧?你就承認了吧!

對,是的,沒錯。我還算漂亮,我有一頭深色長髮,水汪汪的巧克力色眼眸與沙漏型身材。我見過男人對我行注目禮的模樣,只是,這雙大腿可沒有綁槍套。而且首先,我三十七歲了。不老,還不算太老,但早已過了少不更事的年代。

另外還有我過日子的方式,就是在圖書館,研究已故白人男士的作品。我是學者,是喬治城大學語言暨語言學學院的教授。我專攻十九世紀法國:巴爾札克、福樓拜、司湯達、左拉。大學很慷慨地提供我幾乎每年都可以前往巴黎,但大部分的時間,還是會發現我身在校園的總圖書館,眼鏡滑落鼻梁,埋首舊書堆之中。每隔幾小時我就會起身,穿越校園去授課,訓斥想要遲交作業的學生,然後我又會回到書堆之中。我會在四樓我的研究室中一個有陽光的舒適角落,坐進一張柔軟的藍色扶手椅,雙腳蜷在身子底下看書。大多數的晚上,也可以在那裡找到我,喝茶、打字、改報告。這樣明白我的生活節奏了嗎?可以想見,我過的是一種枯燥古板的日子。

但也就是按照這樣固定的規律行事,我才會安排那一樁改變了一切的醫學檢查。

我的手腕已經痛了好幾個月,開始只是偶爾感覺刺痛,後來卻變成直達到指尖的劇烈疼痛。情況愈來愈糟,我的手指變得不靈活,握力幾乎無力到拿不住提袋。醫師的診斷是,打字太勞累,太常縮著身子看書。精確地說──我喜歡精確的說法──他診斷是CTS,腕隧道症候群。他建議我晚上戴護腕,並且調高鍵盤。這有所改善,但是不多。

所以,我才會在一天上午來到華盛頓放射線醫學診所的候診室,醫師替我安排了MRI(核磁共振攝影),以「排除關節炎,並且深入了解狀況。」我的醫師如是說。

那是十月九日,星期三,上午。一切就從那個上午開始。

二○一三年十月九日,星期三

華盛頓放射線醫學診所的候診室是個奇怪的地方。它有候診室的標準配備:放著快翻爛的雜誌的雜誌架、平常的面紙盒與特大瓶的按壓式免洗手。但是,因為使用放射線的關係,通往檢查室的門是由厚鋼板製成。上面有個大大的標示寫著:危險!禁止入內──強烈磁場──可能造成嚴重傷害。而且為了確保大家看得懂,標語旁邊還畫了一個巨大的磁鐵,周圍是滋滋放閃的閃電。坐在這裡等候叫號,有點像是等著被護送進核電廠。

我翻開了一本小手冊,介紹診所提供乳房攝影、超音波、活組織檢驗,還有聽起來怵目驚心的核子醫學檢查。然後就是我來這裡的理由:核磁共振攝影。

「凱薰小姐?」

我起身。

一名穿著手術衣的年輕女子帶我通過鋼門,進入一間更衣室。「衣服全部脫掉。」她指示:「這個繫帶綁在前面。」她遞給我一套摺好的紙袍與鞋子就離開了。

我開始脫衣服,一層層的喀什米爾毛衣與麂皮衣料。我一名前男友曾說我天生就穿著冬衣,是說我即使裸體,也像穿著天鵝絨。他倒說到了重點,我經年穿著李子、菸草與紅酒的色調,濃郁的色彩,粉彩不是我的菜。

檢驗師又出現了,解釋了檢查程序。我要仰躺在一個狹窄的小床上,她會把我滑動送進一個巨大的管狀掃描儀,我得保持不動四十分鐘。不可以扭動,不可以眨眼,甚至得忍耐不可以做深呼吸。她遞給我耳塞與緊急按鈕,以防我有幽閉恐懼症。

根本不需要,接受MRI檢查簡直是天堂。從平日上午偷得四十分鐘,來一個溫暖密閉的空間,靜靜休息,有什麼會讓人不喜歡?儀器發出明顯且規律的輕拍聲,讓我幾乎沉沉睡去。

之後,檢驗師再次帶我回去更衣室。她清清喉嚨,盯著我看。「那麼,我們會把造影報告交給威爾‧札特曼,他是妳的家庭醫師,對吧?」

我點點頭,但她還是盯著我不放,明顯流露出好奇的神情。

「還有別的事嗎?」

「不,沒有。」她不好意思輕笑了一下。「我只是──我的意思是,妳怎麼會那樣?」她舉起手,往後摸了一下脖子後方。

「哪樣?」

「那個……妳知道的,就是這樣。」她再次舉起手。

「不好意思,我不懂妳在說什麼。」

「子彈呀!」她說:「怎麼會有顆子彈在妳的脖子裡?」

很奇特,對吧?人生怎能就像這樣,因為陌生人說的幾個字而整個改變?日後回想起來就會發現,就是這個時候,就是這個時刻,人生一分為二,分成「知道前」與「知道後」的兩個篇章。

但是,我還不到這種程度,我仍舊堅定地活在「知道前」。

我走上K街,準備返回學校,今天秋高氣爽,真是散步的好日子。回到圖書館要花半小時,但不急,我要等午餐過後才有課。MRI檢驗師的那番話讓我感覺有趣多過於擔心,因為顯然,不會有子彈卡在我的脖子,除非我曾受過槍擊,而這件事,顯然從不曾發生,人不可能會忘記這種事。那名檢驗師一定是經驗不足,必定誤判了影像上的陰影或之類的東西。不過,這倒可以成為茶餘飯後的好話題。

我拿出手機,跟家庭醫師分享這個訊息。我喜歡威爾‧札特曼,他屬於稀有品種的醫師:他會接我的電話,仔細聆聽,而且大多在電話中就做好處方,用不著我直接去門診找他,這多少也是因為我從不生病,因此很少麻煩他。在手腕開始出現疼痛問題之前,我已經有好幾個月沒跟他說過話了。

現在,他一如往常仔細聆聽,然後要我稍候。過了幾分鐘,他回到線上,聲音像是若有所思。「我正在看妳的MRI,他們已經用電子郵件寄給我了。那裡……她說得對,那裡的確有些東西。」

「你是說,像是陰影?」

「不,像是一個……像是金屬。」

「不可能。」

「它就貼在妳的脊椎上方,有點難以辨識。妳的脖子或肩膀可曾動過外科手術?」

「什麼?沒有。」

「妳知道的,東西有時會掉落,外科器械、鉗子之類的東西。外科醫師可能沒察覺到就縫合,偶爾會發生這種狀況。不過,倒不用擔心,我們可以從X光片看得更清楚。」

「我現在要再照X光啊?」我嘆氣。

「最好如此,我會安排。」

我謝謝他,然後說再見。我的手腕好痛;我一邊走,一邊小小畫圈按摩手腕內側的脈膊位置。要找時間再去做檢查,真是好煩人。原本預訂進行一小時的行程,最後卻會變成耗去大半天的時光。不過,我這學期沒開太多課,還是找得到空檔。況且,我也不禁好奇起來。

那天晚上,我回爸媽家吃晚餐。

我等到大家都坐定了,酒也倒好了,才發表我的故事。「哎!你們絕對不相信我今天上午看診時所發生的事,真是怪透了!」

「哦,可不要又是妳的手腕毛病吧!」媽媽問道:「狀況有沒有比較好?」

「沒有,不過醫師仍在設法查出原因,了解護腕為什麼沒有用處。我今天上午做了MRI──」

「再問一下,是哪隻手腕?」爸爸打岔。

「右手。」我舉起手。「不過MRI檢查了整個上半身,了解有沒有什麼腫大或是脫位之類的。就在我要離開時,檢驗師過來找我,一副很興奮的樣子。她問我──這真是太瘋狂了──她問我:『怎麼會有顆子彈在妳的脖子裡?』」我故意戲劇化地停頓一下。「有子彈在我的脖子裡,你們想像得到嗎?」

要非常了解我爸的人,才會察覺到他瑟縮了一下。他的下巴一緊,一個非常細微的抽動。我瞄向媽媽,她垂著頭,異常專注在她的雞肉派,她用叉子猛戳盤子裡的豌豆。

兩人都緘默不語,完全不是我期待的反應。

「天哪!」爸爸終於找到話說:「妳怎麼回答呢?」

我對他投以怪異的眼神。「我當然是說,她一定弄錯了。做掃描的時候必須保持不動,但我一定是動了,或許因此造成影像模糊或陰影。」

他點點頭。「對,嗯,聽起來妳有過一場大冒險。」他轉向我媽。「雞肉派真是好吃,再給我一點吧?」

他們繼續吃。

「就這樣?」我質問:「你們的反應就這樣?我以為你們兩人會笑翻天哩!」

「呃,妳自己說的呀!最有可能的解釋就是檢驗師弄錯了。」爸爸說。

「親愛的,我們只是很煩惱。」媽媽接著說:「我不喜歡想到妳受罪,一直希望妳這手腕的問題能盡快解決。」

我嘆氣。「我也是,所以現在我得再去照X光,我得全身上石膏,他們才能好好幫我攝影。」

爸媽互換了一個眼神。

「說笑的啦!我沒事。」

媽媽張開嘴巴想說點什麼,卻又改變主意。大家繼續吃晚餐,話題轉向一部他們剛看的馬龍‧白蘭度舊電影。只是,爸爸在替大家倒酒時,手卻顫抖了。他察覺到我盯著他的手,就佯裝彎腰拍拍狗兒。「年紀大了。」他回座時說道:「就要年老力衰了!」

當我們起身離開餐桌,爸媽之間又交換了一個眼神。結婚多年的夫妻會發展出自己的語言,用不著說話就能溝通。雖然我無法完全解讀他們交換的訊息,卻足以了解他們決定對我隱瞞某件事。

3

二○一三年十月十日,星期四

X光片令人驚豔。

我跟兩個哥哥不一樣,我一直是個平靜的孩子,不太容易骨折,也不常深夜造訪急診室。我不滑雪,也不騎登山車、不騎馬,真的,如果可以迴避的話,我也不從事任何有危險成分的活動。我說過,我不是蘿拉‧卡芙特。所以,除了牙醫檢查時照出我臼齒的模糊影像外,我從未照過X光,從未一窺我體內的內在構造。

暗與亮,搭配白銀、炭筆與粉筆色調的演出,我發覺它好迷人。可以見到分枝的長長牙根,輪廓遠比我在牙醫那裡看到的影像犀利;這必定是超高品質的儀器。往下看是脖子的脆弱弧線,由椎骨整齊堆砌而成。皮膚與肌肉等軟組織呈現一種幽靈般的迷濛。X光片就本身來說,是很可愛的。

同時,也清晰明確。我還沒見到昨天的MRI影像,所以沒法做比較。但是,MRI檢驗師不容置疑是完全正確。

那顆子彈發亮,呈現明亮的白光,比我牙齒的金屬填充物還亮。物體的密度愈高,在X光片上就愈顯明亮。而這顆子彈看來是鉛彈,它長逾一公分,呈現錐狀,較尖細的那一頭朝向我的肩膀;平坦的那頭就埋在我的顱骨底部附近。

我不敢置信地端詳這個影像。真的是不可能。我不斷眨動眼睛,再重新審視──但它依舊存在,呈現耀眼的白光。我的思緒不斷衝向笛卡兒的邏輯理論,心中想著這位法國學者說的:Je pense, donc je suis(我思故我在)。我懷疑那顆子彈的存在,所以它一定在。不,不對。但我的腦袋已一片混亂,完全想不通了。笛卡兒可從來不曾在子彈危險留置在腦部附近時,實踐哲學理論。

子彈。我的天。我現在坐在M街一棟醫療中心二樓的看診床。札特曼醫師的執業門診也在這棟建築物,他打了電話給一個放射線科的友人,替我弄到午餐時段的約診。現在,我的X光片就在壁掛的平面顯示器上發亮,而放射線科醫師來來回回看著我跟我的X光片,他的眼睛圓睜,臉上顯露激動與恐懼交織的神情。

「妳真不知道它在那裡?」

「不知道。」

「妳是說妳已經做過MRI?妳有把檢查結果一起帶來嗎?」

「沒有。」我蹙眉。「札特曼醫師有,我們可以要他──」

「說到這一點,別再做了。」

「什麼?」

「別再做MRI了。那個儀器是巨大的磁鐵,核磁就是代表磁鐵。而妳的脖子有一小塊金屬。不過,話說回來……鉛沒有磁性。」他偏著頭思索。「不過,它還是合金……如果帶有磁性的成分……」

他再次檢視X光片。「不,不值得冒這個險,子彈就挨著妳的脊柱,周遭全是大血管,妳可不會希望子彈移動的。」

我吞嚥了一下,感覺室內空間好像不斷逼近。

「我觸診一下可以嗎?」他把手放在我的脖子,輕輕上下按壓。「沒有腫塊,也感覺不到有皮下結痂組織。射入傷口是在哪裡?」

「我不知道。」

「或許是在這裡?」他的手指往上移,揉著我後腦杓底部。

「我說了,我不知道,我壓根兒就不知道有這東西。」

「所以妳不知道它已存在多久了?」

「不知道,我完全不知道,我不知道要說什麼。」

他瞇起眼睛。「真是可怕……太不尋常了。遭受槍擊應該是件難以忘懷的事,尤其還是頸部中彈。」

「我同意,你想說什麼?」

「只是──恕我直言了──我覺得很難相信妳真的不知道自己一直在脖子有子彈的情況下到處遊走。」

我怒眼瞪他。「很好,那麼表示我們兩人有共識,我們兩人都認為這個……」──我用手指敲著螢幕──「這裡的這個東西是絕對不合理。」

「嗯,我對槍毫無概念,彈藥也是,但千真萬確的是,這不是手術夾子忘在那裡。」

我跟札特曼醫師並肩坐在他的診間,兩人的眼睛都緊盯他桌上型電腦螢幕上的影像。就醫師來說,他略顯年輕,比我大不了多少。我很他不是很熟,不過,他的反應讓我舒服多了。他似乎跟我一樣疑惑,不知道合適的反應是該驚恐萬分衝去急診室,還是該對這荒謬的狀況大笑三聲。

「妳是說,妳真的不知道有這東西?」

我有種感覺,我會一直聽到這個問題。「對,我不知道。」

「而妳也從不覺得疼痛?轉動脖子也沒有僵硬或刺痛感?」

「嗯……」我舉起右手,然後小心翼翼上下彎曲。「你知道手腕的問題,我不知道這是否相關。」

「是,我也不知道。」他轉向螢幕。「我想問題在於,我們要不要嘗試移除這顆子彈?我可以想到各式各樣隨之而來的風險;但另一方面,我也可以想到各式各樣把子彈留置原處的危險。鉛有毒,就是其中一件。」他在記事本上寫下一些東西。「我想下一步是要安排妳看神經外科醫師,此外,讓我看一下。」

他撥開我脖子上的深色鬈髮,湊過來仔細看。「沒有疤痕。」

「我知道。」

「我知道我問過了,但妳真的沒做過手術?任何上半身的手術?」

「沒有,我從沒動過手術。就是這樣。我想不出來。我也一併回答你接下來可能問的問題:沒有,我從來不曾中槍。誠如你的放射線科醫師朋友親切指出的那樣,這應該是人生中難以忘懷的事件。」

札特曼醫師深深吸了一口氣,坐回原位。「我從未見過這種事。我是說,子彈不會憑空出現,但這顆子彈卻不知怎地來到妳的脖子,妳真的不知道原因?」

「你可以一直問,但答案永遠是否定的。」

「妳的父母怎麼說?」

「他們──」我猶豫了一下。「他們似乎也不知情。」

他必定聽出我聲音中的異樣,因為他抬起頭。「這是什麼意思,他們『似乎』也不知情?」

「呃,我昨晚的確有跟他們提起這件事,說MRI檢查發現了一個像是子彈的影像,這似乎是荒唐透頂,而他們的反應──我想是有點奇怪。」

「怎麼說?」

我思索了一會兒,努力找出正確的字眼。「不自在。他們似乎很不自在。但這很正常,不是嗎?」我突然出現了保護欲。「知道女兒身體不適,不得不接受一些醫療檢查,而且還聽見女兒說檢查結果很怪異,為人父母覺得不自在不是很正常的嗎?我的意思是,如果你告訴你的爸媽,你的脖子裡面可能有顆子彈,他們會有怎麼樣的反應?」

他點點頭。「我明白了。不過,一定還是有人知道原因,妳應該再找他們談談。」

我震顫不安地開車回爸媽家。

在我看來,我跟他們即將展開的對話只有兩種結果。一是,他們可能──當然很可能──毫不知情,但這沒給我多大的安慰。畢竟,我的脖子裡的確有顆子彈。如果我爸媽不知道它怎麼會在那裡,那還有誰知道?

而讓人更加不安的可能性是,他們確實知情。我想起晚餐時爸爸的手是如何顫抖,媽媽又是怎樣追著她盤中的豌豆,就是不肯跟我眼神交會。可能沒有好故事或快樂的版本可以解釋子彈怎麼會嵌在我的脖子,但會有多可怕?不管發生過什麼事,顯然我沒受到永久的傷害,那麼他們之前為什麼不敢告訴我?

開往克利夫蘭園區的途中,我不斷停下來看它。放射線科醫師已經把我X光片的JPEG檔email給我,每次碰到紅燈,我就煞車盯著我的手機。可以放大圖檔,讓子彈填滿整個螢幕;然後又縮小它,變成只是棲身在層層椎骨間的一個小小白點。

我把車停在門前車道時,已接近傍晚,天色已暗。我鎖好車,以一貫的態度走進爸媽家:隨意敲敲門,即使我已直接拿出大門鑰匙開門。

爸爸坐在廚房桌邊,低頭玩填字遊戲。他的獵犬杭特一如往常無視我的存在,但是爸爸的神情亮了起來。「凱洛琳!我正希望妳會來,有哪個字是七個字母,而同義詞是──」

「爸!」我的語調緊張,我不知道要怎麼問他。所以我拿出手機,讓他看寄過來的X光照片。

他的眼神告訴了我想要知道的事。「哦,老天,我可愛的女兒。我們不知道它還在那裡。」

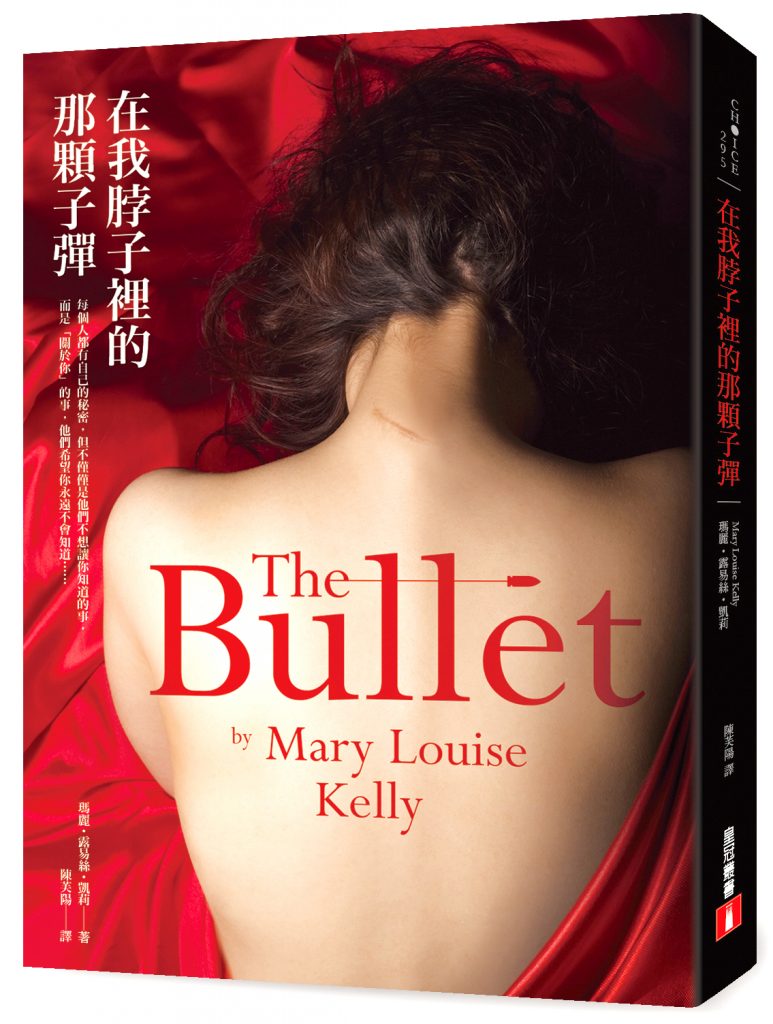

X光片上,那顆子彈呈現著明亮的白光,我不知道它為什麼會在那裡,也不知道它已存在了多久,更不知道,這顆子彈將牽扯出駭人的真相?……絕對不能錯過瑪麗‧露易絲‧凱莉的最新傑作《在我脖子裡的那顆子彈》!

本文授權刊登自皇冠/ 瑪麗‧露易絲‧凱莉《在我脖子裡的那顆子彈》

|

圖片來源:Hans

《

《