艾美是個熱愛運動、偶爾談談戀愛的普通歲女孩,從按摩學校畢業後投入專業按摩工作,她跟許多女孩一樣懷抱著總有一天前進演藝圈的夢想,不料19歲的這一天,永遠改寫了她的人生……

我肩膀痛。平時,我可以在峽谷牧場連續做幾節的按摩,然後到健身房消磨幾小時後,之後照樣有充足的精力到百樂宮服務。但在一九九九年七月的一個星期四,我筋疲力竭,我為第三位客人按摩時已力不從心。我不斷想:要命,這傢伙要吸光我的力氣啦!

我提前下班。回家立刻換上一件白色無肩上衣,鑽進我每次生病都會窩進去的地方——我父母那張舒適的大號床舖。他們臥房有電視,躺在那裡好歹能觀賞節目。媽媽為我量體溫,三十八度。「乖女兒,妳氣色不太好。」她說。我聳聳肩,頭往枕頭堆裡埋得更深,迷迷糊糊睡著了。

一定是二十四小時就發作完的小感冒,我心想。大概睡一覺就沒事了,我們全家計畫在第二天週五早上出城參加一場活動。這時,我爸爸開始策辦哈雷機車的盛大聯誼會,那個週末在布萊恩峰就有一場。「妳應該在家休養。」媽媽說。「也許等妳氣色好一點,再到山上找我們。」我想去。我們整個家族都會上山,因此這場聯誼會等於大型的家族同樂會。但隔天,我依然病懨懨的。

「我實在不想扔下妳一個。」那個週五早晨,母親在準備出門時說。那時才七點——她正要出門赴幾個早晨的預約,再回家接克麗絲朵到布萊恩峰。爸爸已經開車上山了。「媽,別擔心。」我呻吟道。「我不可能有事的,等我好一點,就跟大夥兒在那裡會合。」有個朋友那天下午要開車上山,我打算直接搭他的便車。姐姐和媽媽百般不願意自己出門,獨留我在家,但我向她們擔保我病情馬上會好轉。

結果沒有。隨後兩小時,我愈來愈難受。大約中午時,我從父母床上辛苦地到洗手間嘔吐。媽媽在半路上打電話關心我的病情:「妳還好嗎?」我說:「唉!我覺得好像快死了。」這是罹患流行性感冒的正常感受。「多喝點水。」媽媽的口吻憂心忡忡——但她八成在提醒自己,我有誇大其辭的傾向。「妳一定脫水了。如果妳覺得需要看醫生就去看。我會請妳表妹去看妳。」蜜雪兒和辛蒂阿姨是家族裡唯二沒有到布萊恩峰的人。我回到床上,用一堆毯子緊緊包住自己,努力讓自己舒服點。我在闔眼大約一小時後覺得必須醒來,想睜開眼睛卻撐不開眼皮。我一試再試,但疲憊壓垮了我,我陷入深沉的夢鄉。

不知哪裡冒出一個聲音。我眼皮猛然睜開。「艾美,起床去照鏡子。」那聲音說。誰在說話?我嚇到在床上坐起來,又聽到:「艾美,起床去照鏡子。」有人在這個房間裡嗎?那句話聽起來介於實際的聲音跟腦海裡的念頭。我坐起來後,旋即發現自己非常不對勁。我渾身無力,心臟狂跳,一陣頭暈。我站起來時,腳沒有知覺;麻痺了,就是身體部位發麻的那種感覺。我在暮色中低頭看腳,是紫色的,天啊!再看看手,也是紫的。我望向靠近床舖的鏡子,我看見的景象至今仍教我膽寒。

我的鼻子、下巴、耳朵、臉頰——全是淡紫色的。我六神無主,全身打顫,沁出冷汗,心臟開始猛力跳動,我難受得不得了。一秒後,我聽到腳步聲。蜜雪兒從角落彎進我父母房間。「是我。」她說——這時她看到我。「媽呀,艾美,妳看起來好像死人!」她說。她扔下皮包,奔向我。

這時的蜜雪兒年僅十六歲——大家可以想見她的驚駭。「我們得送妳進醫院!」她嚷道。我跌跌撞撞地穿過走廊時,腳沒有知覺——所以我的人字拖往四面八方亂甩。我往門口走時,拿了一壺水,我口渴到極點。「我們得立刻上路。」我口齒不清。「去開妳的車。」

我顯然不能開車——但謝天謝地,蜜雪兒剛取得駕照。我們正要離開大門,她卻說:「慘了,艾美——我的汽油應該不夠!」我連頭都快抬不起來了。

「那就開我的貨車!」我告訴她。

「可是我不會開自排車!」

「那我現在教妳!」我狗急跳牆。

我們開的是蜜雪兒的車,我心想假如開到沒汽油,就打九一一求援,其實在我們離開屋子前就該打的,但心慌意亂會害人忘掉全部常識。「走就是了。」我發號施令。因此,她將油門催到底,駛過沙漠,我則在乘客座上把身體縮成一團。我必須保持警醒來指引蜜雪兒——有一家新成立的醫院,但她不知道地方。我全程都吃力地喘息。艾美,保持呼吸,我不斷在內心重述——但就是喘不過氣。「這裡……喘……右……喘……轉。」我艱難地說。她遵從指示——可是油箱的指標還是慢慢移向沒油的那邊。

十五分鐘後,蜜雪兒飆過醫院停車場,呼嘯將車子停在急診室的滑門前面。她扶我下車,我栽倒在地上。一位路過的人看到我們下車,連忙推輪椅給我。「小姐,來,請用。」他說。我虛弱到他必須將我抱到輪椅上。

那晚的急診室人山人海,隊伍一路排到前面窗戶。我們掛了號,四十五分鐘後,護士終於將我推到後面,把我搬上看診檯。我只想躺平——也試圖躺平。「妳得坐好。」她下令。然後,她用魔鬼氈將血壓計的帶子固定在我的左臂上,為我量血壓。她靜靜坐著幾秒,用聽診器聽診。冷不防,她奪門而出。「我需要醫生!」她大嚷著奔過走廊。幾秒後,一位醫師和護士衝進來,用輪床推著我走。

我的血管和肺葉塌陷,血壓低得危險,體溫逼近四十度。到了加護病房,醫生和護士吆喝來吆喝去,設法釐清我的病情。這位可愛的紅髮護士名叫潘妮,為了替我打點滴,她戳刺我的血管——但她找不到血管。我從小最怕打針了,但我的身體遲鈍到感覺不出她在我手臂戳來戳去。「我怎麼找不到血管!」她對醫生大叫。「因為她心跳停止了!」他吼回去。什麼?我心跳停止?

「妳爸媽呢,親愛的?」潘妮追問。我昏頭昏腦。「不在。」我含糊不清。「他們出城了。」就在那時,護士拿起床邊電話的聽筒,那是老式的米色電話,有捲曲的長長電話線的那種。她將聽筒交給我,我撥打媽媽的號碼,再把聽筒還給護士——以我當時的狀態,我很訝異自己居然可以撥電話。「妳好,請問是帕迪小姐嗎?」她說。漫長的停頓。「妳女兒在山景醫院的急診室,我們不清楚她怎麼回事,但妳得趕快來一趟;她的全身系統都在崩潰,以這個速度,她可能只剩兩小時的生命。」咔答。

就在那一刻,嚇到魂飛魄散的我記起那位老先生的話,他的話開始在我腦海迴盪:「不要怕,不要怕,不要怕。」醫療團隊在我上方吼來吼去,我唯一能做的,就是想像那位自稱去過彼岸的老先生的皺紋臉和黝黑的皮膚。「我想妳有朝一日會遇到類似的事。」他輕聲說。「等事情真的發生時,不要害怕。」我大限到了嗎?我要到彼岸了嗎?到彼岸又是什麼意思?不管那是什麼意思,我只想著他的話。然後,我失去意識。

第二天清晨四點左右,我眼皮重新睜開。我被接上一具血液透析器,四周掛滿點滴。媽媽、姐姐、阿姨圍成半圓,站在病床邊。媽媽打破全部的時速限制,只花了兩個半小時就從布萊恩峰飆到醫院,姐姐也隨行。爸爸必須緊急把合夥人請來監督完哈雷機車的活動,因此正在路上。

起初,我的家人什麼都沒說,但從他們臉上可以看出驚愕和憂慮。我們還沒來得及開口,艾比醫生就把媽媽拉到一邊。艾比醫生來自斯里蘭卡,在急診室擔任外科醫生,有色澤飽滿的棕色皮膚以及和善的眼睛。我的主治醫師諾溫斯跟他在一起。「妳女兒發生嚴重的敗血性休克。」艾比醫生說明。「腎功能完全喪失。我行醫這麼多年,從沒看過這麼嚴重的腎衰竭病人挺過來。」媽媽回答時,聲音是顫抖的:「你是說艾美可能會沒命?」艾比醫生點頭,說:「我們不確定她的病因,我們能確定的是她的白血球數量超過十萬——這表示有嚴重的血液感染。」諾溫斯醫生加入對話:「她的存活率可能不到百分之二。」

當爸爸在清晨四點半抵達時,我病情很危急。若是我抬起手臂、扭頭、動身體,即使只稍微動一動,連接在我身上的各種儀器都會瘋狂地嗶嗶叫。醫生們已經給我施打五十加侖的生理食鹽水來讓塌陷的血管維持血壓。在接下來的二十四小時,我的體重會因為生理食鹽水而從五十六公斤半上升到七十九公斤。爸爸到的時候,從他臉上的神情就知道我的狀態令他驚愕。「乖女兒,」父親說,傾身親我的額頭,「爸爸在這裡——我不會離開妳身邊。」熱淚從我的下眼瞼滾落到臉頰上。

艾比醫生離開後,媽媽過來跟爸爸一起站在我床邊。「媽,我惹上什麼麻煩了嗎?」我低聲問。她幾乎聽不見我的話,因為我的呼吸極度吃力。媽媽拂開我臉上的頭髮。「親愛的,」她說,壓抑自己的眼淚,「我想不是妳去招惹麻煩,問題在於是什麼麻煩找上妳。」

敗血性休克——就是身體撤回四肢血液來挽救器官時會出現的症狀。我入院時,沒人摸得清我病情沉重的原因。由於血壓極低,醫生們以為我心臟衰竭,其實不是。接著,他們認為那是毒物休克症候群。但做完一些檢測後,判定不是。最後,由於白血球數上升,他們斷定是嚴重的血液感染——只差不知道是哪一種。所以,他們將我的血液送去培養,要五天才會有答案。

神奇的是我撐過後半夜,艾比醫生即使離開了醫院,依然持續追蹤我的狀態。他回到我病房捎來一則消息:「我們得用藥物讓艾美進入昏迷狀態。」爸爸眉頭深鎖說:「真的嗎?」醫生回答:「是的,在等待血液培養結果出爐期間,必須讓她的身體系統維持穩定——這是避免她主要器官衰竭的唯一辦法。」同時,我喘著氣,不放過任何吸得到的氧氣。大家能想像頭被壓到水底卻不確定能不能吸到下一口氣的感覺嗎?那就是我主要的不適。此外,我腎功能是零,所以我二十四小時不間斷地做血液透析11。

爸爸含淚簽署同意書,將我的生命託付給醫療團隊,由機器全面掌控我的身體。「可以讓我看看我的腳嗎?」我在爸爸簽完字後向他低語。他說:「親愛的,妳的腳根本用不著我們擔心啊。」我細聲說:「我知道,但是——喘——我的——喘——腳——喘——好冷。」後來我又埋怨幾次,爸爸走到床腳,拉開白色被單,褪下我的襪子。若說我的腳之前是紫色,這會兒就是深紫了,我足踝上方幾吋是分界線——分界線以上蒼白,以下是紫色,我一看到就哭了出來。爸爸將被單蓋回我的腳上,捏捏我的手。「小可愛,我們會度過這一關的。」

麻醉師來讓我進入昏迷。我記得的最後一件事是滿室的親友圍著我,每個人都穿戴著保護的黃色口罩、長袍和乳膠手套;在我確診之前,醫生們必須保護進入我病房的每一個人。醫院的執行長是摩門教信徒,也是我姐姐的朋友,他將手放在我的額頭上祝禱:「上帝啊,我們在天的父,我祈求祢眷顧我們親愛的艾美,保住她的性命,讓她能夠再度以自己的雙腳行走人間。」——接著我便不省人事。

我昏迷後,艾比醫生便走了。但四十分鐘後,他突然強烈地覺得必須回醫院,做點什麼來救我的命。他壓根兒不知道該怎麼挽救我,但他在開車時擬訂一套計畫。護士們遵照他的新指示,用一整天時間緩緩將我從病床搬到斷層掃描床上。任何突如其來的動作都會導致血壓下降,心跳率竄升。他們終於得以移動我時,我血糖暴跌,幸虧他們又穩住我的血糖。多虧了艾比醫生依據直覺行事:掃描顯示我的脾臟是正常的十倍大!艾比醫生連忙將我送進手術室,為我緊急開刀。我的脾臟果然已經爆裂——他搶在大勢已去之前摘除我的脾臟,救了我一命。

不知何故,即使我在昏迷中,施打了許多麻醉劑,我仍然聽得到某些聲音。我聽得到醫生和護士的對話。還有,手術中某個時候,艾比醫生說了一句令我永誌不忘的話:「艾美,不管妳有什麼信仰,現在想著妳的信仰。」第一個浮現的念頭是:我相信愛。我的身體仍有知覺,比如我的心臟在胸腔裡用力跳動。怦怦,怦怦,怦怦。我感覺不到實際的痛楚,卻感覺得到艾比醫生下刀,從我的胸骨割開到肚臍,還有將皮膚拉開的感覺。不知怎麼地,我彷彿不在體內,仰望著正在操刀的醫生和護士。我沒有塵俗的情緒——沒有恐懼那種東西,只是就事論事地知道自己正在接受手術。

我的心跳開始一分鐘跳兩百二十六下。「藍色警戒!」醫生喊道。「她快不行了!」整個醫療團隊帶著電擊器的推車衝進病房,試圖靠電擊讓我的心臟恢復正常的心率。我躺在那裡,想著:我知道醫生們在努力救我……但我要走了……我要走了……現在就要走。我只剩指尖還扳住性命,而心臟每跳一下,我就愈滑下邊緣。然後就在一瞬間,我倒抽一口氣!我的心臟跳得那麼用力,我都喘不過氣了,我覺得自己被拉出身體,一切轉為黑暗,我發現自己來到一個無垠的黑暗空間。我感覺不到體重,像在飄浮,沒有重力。我不再感覺到肉身,我認為自己面臨的情況一清二楚——我死了。

我看到光芒——不是瀕死故事中常見的那種明亮光線,而是一抹迷濛的綠光,從我進入黑暗時就在那裡了。在這團幽微的光線中,我看到三個人影,他們高矮不一。我看不出人類的特徵,諸如皮膚、眼睛或頭髮。但他們的外觀人模人樣,有頭、手臂、手,我判斷他們是某種靈性存有,我不覺得他們是我的舊識。

那些人影在對我說話,但沒有可以耳聞的聲音,感覺像他們的心靈在對我的心靈發言,我很清楚他們在說的話。我聽到:「妳可以跟我們走,或是留下。」他們移動手臂,示意我加入他們,一股極度的挫敗席捲過我。我明白他們給我的選擇——我要死還是要活。我動用全部精力,反覆想著:我的人生根本就還沒展開!你們竟然就問我要不要離開人世!

一瞬間,一波塵世的記憶淹沒過我:雨的味道,浪潮拍打岸頭的聲音。小時候從花園澆水器喝水嚐到的金屬味,細雪在我腳下的感覺。媽媽、爸爸、姐姐、表弟妹們的笑聲,我喜愛的全部感官經驗。「妳可以跟我們走,或是留下。」那些靈性存有再次發言。「妳要知道,如果妳留下來,妳大概不能回到原本的生活。」我只有一個念頭:要是我跟你們走,犧牲未免太大了。我提振自己全部的心力,咆哮:「不!我哪裡都不去!」

然後,那片漆黑中出現一團明亮的白光——跟先前看到的那種霧濛濛的光不同,這光燦爛到炫目,它停在我的右肩上,捎來一個訊息:「妳決定要回去。妳在旅程中將面臨一些重大的挑戰,妳也會體驗到無與倫比的美麗,妳要知道不論人生發生什麼事,最後妳會了悟一切遭遇背後的道理。」

整個空間轉為黑暗。突然間,我的肺葉充滿空氣——就像我從沒有呼吸變成可以充分呼吸,空氣填滿我肺的每一部分,那是我吸過最深入、最滿足的一口氣——不可思議的是,那氧氣裡似乎帶有感恩,我只能這樣形容那口氣:我稱它生命的氣息。

我眼皮豁然睜開,我視線模糊,我在病房裡,我不知道自己不省人事多久,也不知道身體經歷過什麼事。全家人都站在我的床邊,我想說話。「我……我有——」我結結巴巴,話語就是說不出口,因為我一直嗆到呼吸管。「親愛的,妳在說什麼?」媽媽問。醫生設法解釋:「病人有時候會移動嘴巴,像要講話一樣,那是因為他們想拔掉插在喉嚨裡的管子。」他這樣告訴媽媽。不是啦!我心想。我真的有話要說!我又嘗試講話,仍舊沒成功,我再度昏厥。

隨後那些天,我都一會兒清醒一會兒昏迷。在我的脾臟手術之後幾天,醫生便逐步減少讓我昏迷的藥物,所以我的意識斷斷續續。在一次深眠中,我看到一個和各位眼前的書頁同樣真實的畫面,有個鬈髮的男人來到我床邊對我說話,我不記得我們完整的對談,但我始終記得他在轉身離去時講的話:「只要記住,」他告訴我,「薩滿之道是唯一的路。」雖然我喉嚨裡仍插著管子,我開始向自己複誦他的話。「薩滿之道是唯一的路。」我做出嘴型。

同時,母親在我躺在病床上昏迷時召募了祈禱大隊,這是她後來告訴我的。「我不知道你們有什麼宗教信仰,」她對聚集在休息室的幾十位朋友說,「但如果你們相信祈禱的力量,現在就是祈禱的時候。」艾比醫生已經請他的全部家人和在斯里蘭卡的朋友們祈禱。他也每天來為我祈禱,然後在我的雙眼之間和額頭點上一點灰;在我短暫的清醒中,我總是知道他來過,因為我會聞到他的古龍水香味,並且感覺到他點的灰。還有,諾溫斯醫生告訴我媽:「我很確定全世界都在為艾美祈禱。」她請在菲律賓故鄉的朋友們祈求我復原,我感覺到每一個人的祈禱,任何想到我身邊祈禱的人,我父母都會開門放行——不論是摩門教的大祭司們、神父、牧師、靈性教師,任何宗教都來者不拒。即使在昏迷中,我好像可以聽到那數不清的低聲祝禱,每一份祝禱都帶來愛的感覺。

在那一整場的煎熬中,幾位護士身心俱疲的程度並不亞於我的家人和我,我昏迷期間,有一位護士特別照顧我,彷彿我是她的親生女兒。她整天親手調整接到我身上的各種機器,以控制我的血壓和心率。這是個壓力沉重又單調的工作,這位可憐的護士一度瀕臨崩潰——幸好同樣從事護理工作的黛比阿姨在場聲援。「我撐不下去了!」護士抽抽噎噎。我阿姨安撫她:「沒事的,親愛的,我知道這很辛苦。」

好不容易,我醒了,這回神智比較清醒。我慢慢環顧四周。我身體的各個部位都有伸出來的管子,我被點滴包圍。我細細打量每一位家人的面孔,我父母像是老了二十歲,原本就嬌小的媽媽看來好像少了五公斤。克麗絲朵的長髮平常是漂漂亮亮地垂到背部,那時是綁成凌亂的馬尾。我的家人連續數日,寸步不離醫院。我父親睡在我旁邊一張不舒服的狹窄椅子上,媽媽和姐姐在醫院允許她們入住的小房間過夜,那兒有電鍋等等。

我舉目四望,看到一些熟悉的東西。牆上掛著我的一幅畫作,病床邊淨是我和朋友們的合照,病房裡擺放許多蠟燭和鮮花,還有戴夫‧馬修樂團的輕柔背景音樂。媽媽和克麗絲朵在我不省人事時匆匆趕回家,把我心愛的物品都搜羅到病房來,包括幾張我的CD。她們要讓我和這個世界保持連結。媽媽甚至戴上我最愛的項鍊,就是她在我十六歲生日時送我的雪花造型墜子。

「我們不允許任何負面的想法進入病房。」媽媽曾對所有來探病的親友說。「我們要用愛和正面的能量環繞艾美。」媽媽知道我太虛弱——任何爆發的哀慟,甚或只是在片刻間提及死亡,都會開啟讓憾事發生的門戶。

當護士黛比阿姨第一天來的時候,她看一眼各種機器、我醫療紀錄上的數據,立刻明白我離鬼門關有多近。「天啊!」她叫道。「艾美快死了!」坎貝爾外婆一聽就開始哭號。「停下來!」媽媽大嚷。「在病房裡不准哭!」她將她們倆簇擁到走廊。「只要任何一絲絲的負面想法和行為,她可能就會離開我們。」

我的眼皮終於重新張開時,母親就守在旁邊——隨時準備盡力讓我保持清醒。再一次,我試圖說話,她察覺我掙扎著要開口,就奪門而出。一分鐘後她回來,手上拿著紙筆。她遞來紙筆,我軟弱無力的手慢慢握住筆桿,草草寫下幾個字,包括薩滿。在紙的下半部,我努力把一整句話寫清楚:「我得到選擇的機會——我選擇活下去。」

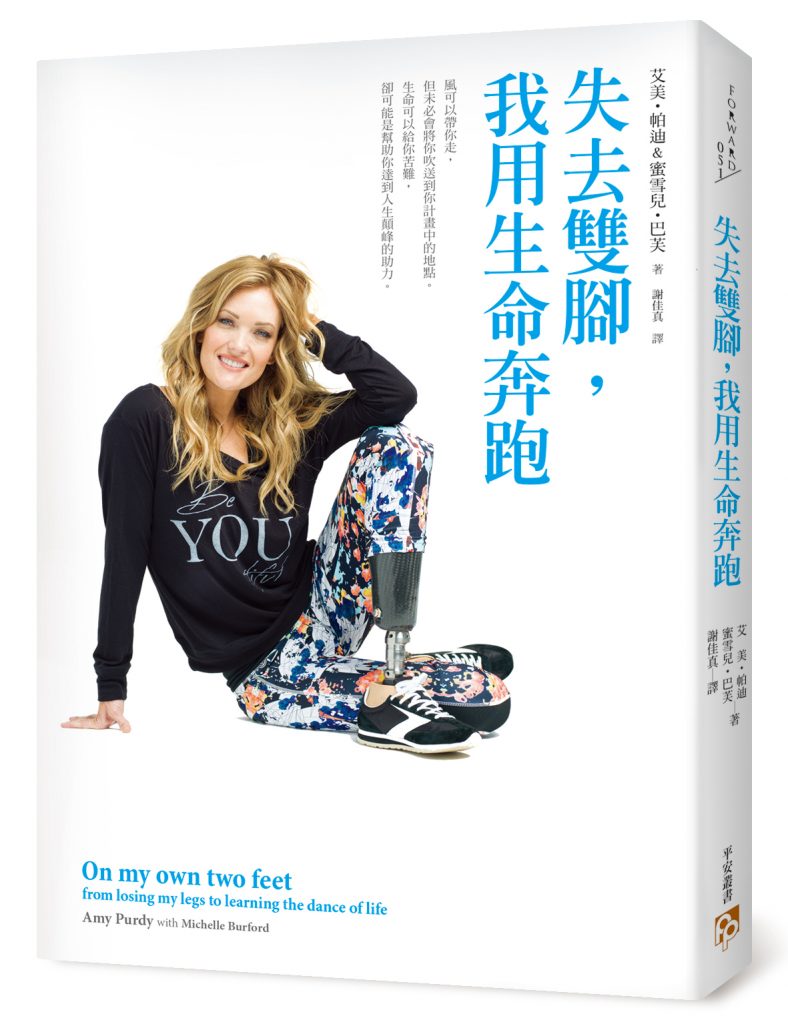

本文授權刊登自平安文化/ 艾美‧帕迪, 蜜雪兒‧巴芙《失去雙腳,我用生命奔跑》

|

圖片來源:stocksnap

《

《