先來一趟鐵人三項

*連贏三次的人不是好人。

──美洲拉科塔族印第安人諺語*

我在日出之前醒來時並不覺得緊張,等我在出發後將近十五分鐘時抵達開普敦市區,這才發現我忘了帶自行車。我必須折返(沒有自行車就參加不了鐵人三項),然後再次出發,這會兒已經遲了,而且明顯感到緊張。我以一百五十公里的時速在筆直的公路上向北疾馳,朝著蘭格班的方向,桌山在後視鏡裡宛如蓋在一張航空明信片上的戳章。這時是八點,已經熱起來了,而比賽訂於十一點開始。

那些參賽者給我的第一印象令人膽寒:一群受過徹底訓練的年輕運動員,體脂肪為負值,小腿結實,大腿粗壯。青少年組的比賽正在進行,播報員介紹了幾位十歲至十四歲的選手,其中一位曾在分齡賽中拿過世界冠軍,他們在尚未抵達更衣區之前就以職業選手的作風跳下自行車,奔跑著把自行車推進停車架,動作過程流暢,令人讚嘆。為數眾多的親友團一派輕鬆,彷彿在慶祝一個民間節日。許多人彼此認識,互相交換意見,這是個熱愛此一運動的團體,親切有如夥伴。

報到後我開始暖身。先騎車二十分鐘,再輕鬆地跑十五分鐘。接著我換上氯丁橡膠防寒泳衣,卻感覺不太合身,令我心中納悶。水溫宜人,幾個前來度假的人在附近游得挺暢快,他們這種週末度假式的戲水在我看來不夠正經。我們被叫到大廳去聽賽前簡報。一個男子用指尖輕敲我的肩膀:「喂,你的泳衣怎麼穿反了?」我羞愧難當,明白自己在這一群模樣光鮮的運動員當中顯得多麼可笑。我該怎麼回答呢?說我之所以把泳衣穿反是因為我是個笨蛋?因為我太忙著觀察像你這樣的人?還是我該說:我本來連自行車也忘了帶,還真是無獨有偶?最後我結結巴巴地說這樣穿感覺比較舒服。那人看了我一眼,那個眼神像是開除了我的參賽資格。一等他轉過身去背對著我,我就衝向洗手間。要拉上背部的拉鍊很不容易,但現在泳衣穿起來合身多了。我實在應該要多練習穿泳衣才對。

我們被叫到起點斜坡集合。我先前完全沒考慮過自己在開始游泳時應該站在哪個位置。當哨音響起,繩索在我們面前降下,我在幾秒鐘之內就體會到從第一排下水是多麼愚蠢。「南非西部省鐵人三項錦標賽」的參賽者並非以悠長的節奏游泳,而是像張嘴捕食的凶猛魚類一樣噗通噗通地拍打水面。我從後面被往下壓,兩旁的選手宛如鯊魚一般從我身旁游過。我略微下沉,換氣時不小心被水嗆到,停了下來。等我撲哧撲哧地再度游起來,我發現整個隊伍已經離得很遠了。雖然我們是在一座潟湖裡游,起伏的波浪還是大到足以打亂我的節奏,妨礙我平靜地換氣。我必須一再停下來,看看下一個浮標在哪裡。有一次我游向一個錯誤的浮標,直到一個划著小艇的救生員過來糾正我的方向。我是最後一個從水裡出來的,但至少還有另外兩名選手在我視線之內。

我雖然有點頭暈,但還是盡快朝著轉換區跑去,道路兩旁都是觀眾,樂呵呵地目睹我努力把身上那件防寒泳衣剝下來(這也是我沒練習過的事)。更糟的是:播報員對我關注起來,恭賀我的游泳成績,把我的名字唸得不知所云。我猜想他若非心情特佳,就是拿到極佳的酬勞來散播好心情。當一陣風把我該固定在腹部的號碼布吹落在地上,而我氣喘吁吁地在後面追,我聽見他大聲說:「喔,伊──萊──賈,你儘管慢慢來。」我想像自己聽見了觀眾的笑聲。

最後我總算搞定了那片號碼布,把我的越野自行車從轉換區推出來。我努力騎上通往主要街道的山坡,想把人群迅速拋在身後,這份心願鼓舞著我。比賽路段一共三圈,沿著主要街道騎到一個圓環之後再往回騎。路上的汽車被要求改道。我才剛找到自己的節奏,就被一輛「一級方程式自行車」超前一圈。那名選手把身體向前傾,頭俯得很低,踩著他的七里神蹬。這位領先者的速度之快,我連颼颼的風聲都沒聽見,就看見他從我身旁飛馳而過。被超前整整一圈一向是件丟臉的事,唯一的好處是由於我們之間的速度差異,我不必擔心自己會騎在他的下風處而違反規定。我的越野自行車輪胎很粗,而我的野心有限。頂著強烈的逆風,我吃力地騎上足足六公里的上坡路段,坡度雖然平緩,但是持續上坡。我把身體向前傾,眼睛盯著前方閃閃發亮的黃線。

我的念頭隨著每一公里而縮減,直到我滿腦子驚慌,因為我伸手去拿水瓶卻撲了個空。想必是一大早我還睡眼惺忪的時候把水瓶留在家裡了。在這種炎熱的天氣裡騎上四十公里──整個路段上連一絲陰涼也沒有──而不喝水,這實在不是凡人所能做到。在第一圈結束的地方我瞥見一座加油站,我拐過去,跳下車,衝進一家小店。兩個胖胖的布爾人(在南非的荷蘭後裔)站在櫃台前面,手裡各拿著六瓶裝的當地啤酒。他們盯著我看,臉上的表情難以解讀。我不確定我們是否來自同一個星球。「給我一瓶飲料,」我喊道,「我沒帶錢,但是我需要一瓶飲料,晚一點我再付錢。」收銀員面無表情地看著我,過了無盡漫長的一段時間,她才慢條斯理地勉強點點頭。我打開冰箱,隨便拿了一瓶飲料,在門口就先灌了一大口。

騎最後一圈時逆風變得更強了。一個女子從我旁邊騎過去,她是我先前唯一超越的一名選手。為了在第二次更衣時給人留下較佳的印象,我在轉換區入口前五十公尺就跳下車,自覺相當優雅地跑進那個圓形廣場。這時我的手臂和大腿都已經曬得通紅。於是我替自己抹上防曬油,這在一切都飛快進行的轉換區裡是個荒謬的舉動,幸好那個播報員正忙著宣布剛剛抵達終點的選手姓名,連同他們快得驚人的時間紀錄。這時我試著穿上跑鞋,但一雙腳卻無論如何塞不進去。我判斷,雙腳是由於疲勞而腫脹,於是再度穿上騎車時所穿的鞋。

跑步是在一段兩公里長的圓形路線上進行,一共要跑五圈。每跑完一圈,就能從一個女子手裡拿到一個橡皮手環,她目光嚴肅地站在一把大陽傘下面。到了終點,手腕上的四個手環就能證明你按規定跑完了十公里。我才轉進那條圓形路線,那個女子就以為我已經跑完了一圈,而想替我套上一個手環。這是一個人在生命中必須超越自己的那種時刻。雖然天氣熱得令人窒息,而且我相當疲憊(脈搏跳到一百六十),雖然自行車鞋並不怎麼適合跑步,而且在這一刻,想像只需要跑八公里而非十公里,這個念頭比其他任何罪惡都更為誘人,但我心中的某種東西抗拒了此一誘惑,我拒絕了這件禮物。

「我以你為榮!」那女子在我背後喊道。

跑步的困難在於路面有時是柏油路、有時是碎石路、有時是石板路。我這輩子頭一次在這樣不平坦的路面上跑步(這也是我應該要先練習的),而我跑不出自己的節奏。我的脈搏慢不下來,最陡的上坡路段只能用走的,每走一步都需要戰勝自己。我詛咒四周的美景,山丘、大海和小鳥,我渴望平靜和休憩。鼓勵我的是其他參賽者的夥伴情誼,他們即使在超前一圈時仍然對我喊聲「加油」,還有觀眾慷慨的支持,儘管我明顯落後,是場上的最後一名,他們還是為我的努力鼓掌。

而在上坡路的末端,還有一個圓滾滾的男子站在他的車庫頂上,熱心地對我漸漸無力的表現發表評論。我們幾乎成了朋友。有時他懇求我不要放棄,有時則嘲弄我是否想用走的抵達終點,有時他要求我證明自己是個硬漢,有時則責備我在港口防波堤掉頭時抄了一段小小的近路。

負責分發飲料的女子也一直等我等到最後,把冰水澆在我頭上,在我旁邊跟著跑幾步,一邊大大地誇獎我。她跟著我跑進終點,事後我們交談了幾句。她說她在一年前完成了自己的第一個鐵人三項,當時是最後一名。「可是你知道嗎,」她說,「如果人生中有哪件事不必因為自己是最後一名而感到羞愧,那就是鐵人三項了。」

播報員再度努力試圖唸出我的名字,卻沒有成功。我沿著山坡往下跑向終點,大海就在我眼前,最後幾步用單腳跳著走完,播報員報出我的成績:三小時又四十五分鐘(我原本計算過自己應該可以在三小時又三十分鐘內完成,不過如果把所有非自願的停頓時間都加進去,我距離這個目標其實也並不遠)。

之後我喝了一杯可樂。其他的參賽者已經離開,我孤單地把自行車推回汽車旁,筋疲力盡,心中充滿了一種陌生的自豪。當我把汽車鑰匙插進去,期待著回家泡個澡,心喜於家裡儲備的大量冷飲。我轉動鑰匙,卻只聽見一片寂靜。我先前忘記關掉車頭燈了。推車也無濟於事,我必須打電話給南非此地的汽車協會。由於蘭格班有點偏僻,接電話的女子提醒我可能需要等兩個鐘頭。我跨上自行車,悠哉地騎到加油站,償還了之前的欠帳,另外再買了三公升的水。一個守衛見我躺在汽車陰影中的柏油路上,起了惻隱之心,帶了一位老先生一起回來,老先生把他那輛本田小車停在我的吉普車旁邊,交換了兩部車的電池,發動我那輛車的引擎,然後再把電池換回來。這個解決辦法很簡單,但我自己絕對想不到。我沿著湛藍大海旁的公路開車回家,收音機裡正播放著英國女歌手凱特‧布希唱的一首歌。我心中頓時充滿一股無邊無際的幸福感,讓我起了一身雞皮疙瘩。

在這種狂喜中,我領悟了何以成為第一名或最後一名都無所謂──誰都無法有比我在這個下午所體會到的幸福更強烈的感受,哪怕是奧運冠軍也一樣。

四年的全奧運

*「你在高興什麼呢?」古希臘哲學家第歐根尼問一個年輕人。

年輕人自豪地說:「我在奧運會上贏得了勝利。我勝過了所有的選手!」

第歐根尼回答:「勝過不如你的人有何光榮可言呢?」*

二○一二年夏天,我和幾十億的地球居民一樣懶洋洋地坐在電視機前,觀賞各種運動競賽,假如沒有每四年舉辦一次的奧運會,我根本不會知道有某些運動項目存在。我觀賞著身形勻稱的選手踩著跳舞般的步伐互相打量,或在一匹盛裝打扮的馬背上表演一個漂亮的動作,或高高地躍上半空中,翻幾個筋斗加轉體。我看見各式各樣扭轉身體的方式,見證了超乎想像的耐力。我什麼也不放過,決賽、半決賽、就連預賽和資格賽也一樣,然而儘管我深受吸引,心中卻隱隱覺得自己錯過了某種根本的東西。

我觀看的時間愈長,那種不滿足的感覺就愈發強烈。我在螢幕上所看見的若非顯得太容易,就是太困難。那些動作一方面流露出自然而然的優雅,另一方面又極端複雜。我無法評估奧運選手所取得的成績意味著什麼,所有的數字都是抽象的(而奧運中絕不缺少數字)。「是怎麼做到的?」和「為什麼會這樣?」這些疑問在我腦中閃過,卻很少得到回答。相反地,那完美的一擊、一推或一擲乃是我所不知道的一個故事末尾的驚嘆號。那種馬戲團演出般的精湛本領隱藏了之前多年的苦練,最高超的技藝顯然是一座冰山的尖角。奧運會上所展示的運動是件光滑無瑕的產品,經過高度琢磨,難以接近,由觀眾在讚嘆聲中被動地加以消費。

這種與民眾之間的距離其來有自。在古希臘,參與競賽者起初就只是朝聖者,他們前往聖地奧林匹亞是為了尊崇眾神,並且信賴那塊傳奇般的肥沃土地。隨著時間過去,這個朝聖地愈來愈大,比賽愈來愈有規則,到後來就只有經過挑選之人前來參賽,他們在故鄉為了這番較量而準備多年。這些運動員會提早一個月抵達,在運動場北方的行政中心伊利斯接受檢查和登記,接著就認真地準備競賽,在當年已經是我們如今所謂的專業選手。

從許多方面來看,運動史在古代的奧林匹亞便已展開。那些廢墟述說著運動從宗教到世俗的發展。馬其頓國王菲利普二世首先建造了宏偉的神廟來光耀自己,之後是他兒子亞歷山大大帝。後來古羅馬的歷代皇帝把自己的雕像豎立在顯眼的位置。排場愈來愈重要:由於尼祿皇帝來訪而建造了一棟別墅,豪華的溫泉浴場使生活風格的設備更加完善。奧運傳統的核心已被人遺忘,亦即對宙斯的崇拜以及朝聖與競賽的結合。古代的比賽隨著基督教的盛行而結束,在近代才又以異教習俗重獲振興,不久就替新的神祇效勞:群眾與金錢。

在研究奧運的過程中,我對於個別運動員的成就愈來愈佩服,對於競技運動則愈來愈反感。不僅是因為商業掛帥,欺騙與行賄之事時有所聞,也因為徹底商業化剝奪了運動的詩意。當然,作弊的人自古有之。只不過在古代奧林匹克運動場的入口前豎立著一列青銅宙斯像,係用違規者所繳交的罰款所鑄造,罰款理由被刻在銘文上令人永誌不忘。每一代新的運動員在入場時都會從這些懲戒的先例之間走過。當時作弊被逮著的人就終身不得再參加比賽,如今那些使用禁藥的事件則頂多只影響了我們憤世嫉俗的程度。

奧運會很早就吸引著我。一九七二年,身為難民兒童的我被大眾的興奮感染,在慕尼黑四處晃蕩,去現場觀賞每一場對大眾開放的比賽。競走選手貝恩德‧坎寧貝格(Bernd Kannenberg)踩著精力充沛的步伐接近,大家熱烈鼓掌,自行車騎士從我身旁呼嘯而過,大家為他們歡呼,坎寧貝格扭動著臀部漸行漸遠,邁向他已成傳奇的勝利。我甚至得以偷偷溜進一座體育場(此事在後文中還會詳述)。

這份吸引力持續著。許多年後我偶爾還會在房間裡擺出所有的玩具,舉行我自己的比賽,發明出比賽項目,規則由我自己制訂。運動場由挑竹籤遊戲棒、德國十字戲(一種桌遊)遊戲板和「慧魚」組合積木構成,運動員則來自兩組「大富翁」遊戲(英文版和德文版)。有一天我用大富翁的棋子進行了一場勝負難分的賽跑。奧運會對我來說就像一座市集,市集上的每一個攤位都在演出一場不同的轟動表演,令人興奮,令人著迷。對當時的我來說,運動更像是戲劇而非比賽,更像是語言而非統計數字。

我對運動的熱衷或許也跟我父母都是運動選手有關,我父親是跨欄跑者,母親是排球選手。也可能跟我小學頭幾年在肯亞的一所英國寄宿學校裡度過有關,那所學校名叫「肯登學院」(Kenton College)。那時我們每天下午都做運動。我的興趣也可能源自早年一股未經思索的預感,意識到人類在運動中得以盡情活出各種嚮往,測出個人的雄心以及社交能力。身為終身的運動迷,在某些項目積極參與(主要是網球),在某些項目被動觀賞(主要是田徑運動),那年夏天我坐在電視機前尋思:這些運動種類的魅力何在?它們述說了人類的什麼故事?還有:假如由我來從事這些運動,我的表現會是如何?

我的疑問當然沒有答案,而頒獎典禮一場接一場地舉行。當又有一面國旗升起,又奏起了一首國歌,我想起本章開頭所引用的那則有關第歐根尼的軼事。在這些頒獎儀式中,儘管獲勝者真情流露,卻不太感覺得到法國詩人波特萊爾所謂「生命中用肢體動作展現誇張真理的重大時刻」。在比賽當中,播報員的注意力就只集中在一個問題上,亦即誰將會獲勝。他們從未解釋過為什麼偏偏是前三名獲頒獎牌,而不是前五名,或是所有進入決賽的選手。總是有某個人「領先」,偶爾會有人「追趕超前」或是「一馬當先」,有時「輕鬆獲勝」,有時「意外獲勝」,有時「轟動獲勝」,但永遠跟「勝利」有關(正因為這樣,要觀賞用外語轉播的運動節目很容易,只要你知道那些運動員的名字)。運動被縮減至單一面向,而這個面向在大多數時候對我來說無關緊要,因為那些划船選手、射箭選手或舉重選手我一個也不認識,因此誰輸誰贏對我來說都無所謂。人類豐富的想像力把每一項運動都塑造成一件活生生的藝術品,而這份豐富卻被縮減成一種簡單的二元編碼:拇指向上或拇指向下。幾乎無人提起運動過程的設計、運動規則的政治與社會背景、肢體動作所涉及的物理學與醫學。而強行映入眼簾的是眾家品牌的宣傳廣告,吹奏著奧運進行曲:贊助商為王。

這種對勝利的狂熱崇拜從何而來?這種對獲勝次數的執迷?一個運動員贏得六面金牌還是七面金牌何以會對他造成巨大差別?某個遠東國家上次贏得九面獎牌,這次則贏得了十一面獎牌,這件事何以重要?大家常說起競賽運動員的悲劇性,而此一悲劇性並不在於他輸掉了比賽,而在於他差點就贏了,或是以些微之差輸了。這份結局難料的戲劇性被那些播報員以嘶啞的聲音和誇張的舉動加以利用。然而,如果落敗乃是一瞬之差,我們也就可以視之為微不足道。把百分之一秒的時間或一公釐的距離看得如此重要(況且是在長達數小時的比賽和多年的訓練之後)使得奧運會號稱要頌揚的運動之美變得庸俗。

「參加最重要!」這是現代奧林匹克復興運動發起人古柏坦男爵(Pierre de Coubertin)的名言經過簡化的版本。一九○八年他在倫敦所說的原文是:「在奧運會中,最重要的不是獲勝,而是參與。」接著他又再詳加說明:「人生中重要的不是勝利,而是奮鬥;最重要的不在於獲勝,而在於好好奮鬥過。」

眾所皆知,先知在自己的宗教裡無足輕重。儘管古柏坦男爵這句話常被提起,鑑於如今的現實情況,這句話聽起來空洞而虛假。不僅是勝利,就連排名也被仔細加以評估和評價,被百般比較和衡量,和贊助與投資緊密相扣。獎牌榜就是奧運會的聖經。另一個同樣有名的信條「更快,更高,更強」係由天主教道明會士亨利‧迪東(Henri Didon)所述,遵循著成長的邏輯,引發了運動的許多變態行為,不僅導致選手使用禁藥,也造成愈來愈高的要求,就連職業選手都幾乎吃不消。要運動員為了加快十秒鐘而犧牲十年的光陰,這真能算是英雄行徑嗎?世人已經忘了該把「更高」視為心智上的鍛鍊,並非以分鐘或公尺來量測,而是以經驗和見識來衡量。

我不知道事情是在倫敦奧運會的哪一天發生的,但我忽然領悟(隨著一摔、一擊、一擲),面對這份失望我只能有一種反應:我必須擺脫盯著電視看的被動角色,而喚醒我體內那個運動員。從旁觀者變成行動者!於是我從沙發上一躍而起,從衣櫥最裡面的角落把我的慢跑服裝翻出來。那件上衣緊緊繃在身上,讓我看起來就像一根飽滿的香腸。我自信從容地無視自己的鏡中影像,啪噠啪噠走下樓梯。跑了幾公里之後,雖然我氣喘吁吁,但同時也極為暢快。在汗涔涔的這一刻,一個大膽的念頭從我腦中一閃而過:真正的奧運參與者豈不應該是體驗過所有項目的人嗎?何必每天吃同樣的食物?何必只學一種語言?何必每次度假都去同一個地方?在有這麼多選擇的情況下何必限制自己?這在腦中是一小步,在現實生活中則數不清是多少步(多少次跳躍、多少次遷移)。當然,在這天真興奮的一刻,我無法預見將發生在我身上的一切。只有一件事我從一開始就很清楚:我唯一要戰勝的人就是我自己。

我一輩子都在運動,也一輩子都在遺憾自己沒能做更多運動。我從來不是個超級運動員,但也從來不是個宅男。我曾有過雄心萬丈的時期,也有過懶散的長冬。就這一點而言,我可以說是進行這項實驗的最佳人選。凡是我能做到的,其他許多人也能做到。首先,經過一趟晚上又抽菸又喝酒的新書朗誦之旅,我得先鍛鍊身體,獲致某種程度的基本體能。我把最初那半年用來鍛鍊穩定的身體狀態,成為一家時髦的健身中心的新會員,請了一位個人教練來指導。在這段期間,我幾乎沒向任何人透露我的計畫,免得聽到的反應是:「你要騎一百五十公里的自行車?你嗎?挺著啤酒肚當水壺工(環法自行車大賽中替主將開道、遞水壺、取食物的隊友)吧!」暗地裡,我悄悄買了新的運動服,並且繫上跑鞋的鞋帶。

幾個月後,我的體能狀態恢復到一個程度,足以讓我把我的計畫告訴別人,而不至於讓對方捧腹大笑。儘管如此,對方的反應也不總是令人振奮。大多數的人會自以為聽錯了而再問一次。然後他們還會再問一次。許多人不敢置信地搖頭,說我瘋了。他們雖然深感佩服,但比較像是去佩服一個打算以雙手和膝蓋匍匐前進走完朝聖長路的印度托缽僧。只有一個多年來利用休閒時間訓練鐵人三項的朋友表現出大把熱情與支持。一路和我患難與共的是我太太,在長達數年的訓練中,她常有機會懷疑地皺起眉頭,當她發現我在做一種怪異的練習而且出了差錯。克琳希德比較愛跳,而不愛跑步,比較喜歡玩水,而不喜歡游泳,比較愛盪鞦韆,而不愛做體操,尤其是因為她有一個膝蓋受過傷而不得不如此。因此,我們可以一起訓練的項目只有射擊和帆船,而她對射擊不感興趣,駕駛帆船時又成了落湯雞。偶爾我們會一起在彈簧墊上彈跳。

起初我興奮過度,想要從事夏季奧運會的所有項目,直到我明白自己必須放棄團體競賽項目。要找到另外五個或十個跟我水準相當的運動員,而且願意在短時間內和我一起接受密集訓練,這根本行不通。不過,剩下的工作仍舊可觀:二十三種運動,八十個項目。接下來我得把這項浩大的工程分配在三年的時間裡。有幾個決定是自然而然產生的:十項全能將構成圓滿的結尾。馬拉松賽跑也一樣,但願我在為期三年的訓練將盡時能具備必要的體能。由於我得同時訓練好幾種運動,我擬出一套計畫,把比較費體力的活動和比較偏重技術與腦力的項目搭配在一起。我可以把在射擊台上節省下來的精力用在之後的長跑上,而駕駛帆船和騎自行車也是很好的互補活動,一如桌球和游泳。

為了追求效率,我採用了由古怪的雙項運動及三項運動構成的訓練單元。例如,我剛開始練習划輕艇時經常翻船,我就利用落水時來練習一下游泳時的正確姿勢,當我被水草環繞,在多瑙河的一條支流裡漂流。我放鬆手臂,把肩膀向前拉,繃緊腹部,用腳輕輕打水,把漂在我旁邊的船迅速扶正。等我身上的水乾了之後,我就跑八公里路回家。在前往訓練的途中,或是去採買日用品後回家的路上,我每走一步都按照競走項目的要求把膝蓋拉直,不顧旁人詫異的目光。訓練的時程如此緊湊,我也就顧不了鄰居會怎麼想了。

在典型的一週裡,我在週一做間歇跑步訓練,在週二學習擊劍中的快速回刺,週三則在一位七十八歲的傳奇拳擊手指導下嘗試各種出拳組合。或是我練習羽球,再從城裡奔向山區,為了次日早晨划著輕艇沿著一條湍急的河流順流而下,再隔天則準時出現在維也納普拉特的田徑運動場上訓練十項全能。如果天氣不適合划船,我就去駕駛帆船,反之亦然。有時候我覺得自己就像《紐約客》經典漫畫〈七秒健身操〉裡的人物,漫畫中一個禿頭男子穿著太長的鞋子,以每小時二十英里的速度跑在一個五十度的斜坡上,同時還舉著五百公斤的槓鈴。

俗話說練習勝過研習。但如果不去研習,就會訓練失當。雖然大家針對身體訓練做過許多思考,也寫了很多,但基本原則其實很簡單。要改善體能,人類必須規律地鍛鍊,強度逐漸增加,時間逐漸加長,並且混合了重複與變化。其餘的一切都是細節問題。這一點大家很早以前就知道了。比較新的頂多是「高強度間歇訓練」的概念(英文縮寫是HIIT,聽起來比較像是一種會在婆羅洲的雨林中感染的罕見疾病),這是一套專業的訓練程序,如今也已經被具有企圖心的業餘運動員加以採用。培養體能不單是透過持續的訓練,而是透過短時間的高耗能運動,透過被推到極限的疲勞。例如短跑或是極重的舉重,運動員必須使出全力。這種訓練方法把「No pain no gain」(不勞則無獲)這句英文諺語寫在痠痛的肌肉上。因此,那些預言只要花少許時間即可有大幅進步的訓練大師並非信口開河。至於這種極端的訓練效率能否增加運動的樂趣,就是另一回事了。

就跟每個剛接受新信仰的人一樣,我埋首閱讀神聖的典籍:《跑步聖經》、《體能訓練聖經》、《健身入門》、《隨處可做,無須任何輔助,人人皆可在十二分鐘內完成的健身練習》、《學習擊劍》、《基礎拳擊》、《羽球訓練》。每一次我都覺得自己像個初級班學生。我設法了解各種技術上的輔助工具。我弟弟送給我一件健身器材,有個嚴肅的縮寫「TRX」,是美國海軍「海豹特種部隊」的一名士兵在亞洲出任務時發明的懸吊訓練系統,他太想念家鄉的健身房了,於是用一條粗繩和降落傘的繩子來湊合使用。(一如約瑟夫‧皮拉提斯曾在無計可施的情況下用室內陳設製作出運動器材。皮拉提斯當時在倫敦擔任拳擊手和馬戲團表演者,在一次大戰爆發後,身為德國人的他被英國拘留,儘管他曾指導過蘇格蘭場的警員防身術。)如今「TRX繩」和皮拉提斯運動器材都被改良成時髦玩意兒,最主要的目的在於消滅偷懶的藉口。我也同樣認真地研讀有關正確飲食的聖經,並且在這個派別林立的市場上選擇了一種嚴格的「低碳飲食法」,大大限制自己的碳水化合物攝取量,漸漸地,我的早餐成了每個朋友嘲笑的對象:扁豆、酸白菜、雞蛋和茅屋起司,加上印度香料。

幾週之後,我就明白我的身體是一本書,一本我至今幾乎不曾去讀的書,一本令人驚訝的書,不斷地自行繼續書寫,一再出現新的篇章。每次在練習一種新運動的第一個訓練單元結束後,我的身體就變出了從未表現出來的肌肉。人體有六百多塊不同的肌肉,這份知識我從自己的皮膚底下學到。我漸漸明白,正確的訓練不外乎和自己的身體進行誠實的對話。

克琳希德注意著我身上的每一種變化。經過一年的訓練之後,她把雙手一拍,興奮地喊道:「你有了兩塊。」

「這是什麼意思?」

「六塊肌的三分之一。」

我受寵若驚,眼前浮現了下一期《男性健康》雜誌的封面:「六個月練出兩塊肌。最新神奇鍛鍊術。」我頓時雄心大發,奔向最近一家書店,買下最新出版的《六十六天練出六塊肌》。可供選擇的還包括《六週練出六塊肌》、《九十天練出六塊肌》、《六塊肌戰略》以及其他許多本和六塊肌有關的書籍。(書店老闆向我透露:「要不是有這些跟六塊肌有關的書籍,我這家店老早就關門大吉了。」)所有這些書籍,不管是偏重於身體操練還是專精於飲食生理與新陳代謝,基本上所給的建議都一樣:

少吃

更適當地吃

多訓練

更適當地訓練

這就是「六塊肌奧祕」的四個祕訣,由我歸結出的原始公式,可供人練出宛如洗衣板的腹肌,這個公式將讓我躋身健身指南的殿堂。

時間緊迫,而要把我的目的告訴教練往往並不容易,去對一個終身投入一種運動的教練說:我打算在幾週或幾個月之內以速成的方式從十足的新手變成一個勉強及格的業餘運動員,頂多有能力參加比賽並且贏得最後一名。每一次我和一位新教練見面,對方都會先對我搖頭,因為每一個教練都認為自己所從事的運動十分複雜,難以掌握,而我打算用來認識這門運動的時間卻很有限。很少會有教練說:沒問題,這件事我們兩三下就能搞定。有些教練說服了我,說我這種大膽的計畫在他們所從事的運動中根本就是荒誕不經(例如騎馬或體操),因此在這些情況下,我只好滿足於入門課程和一點參與式的觀察。

為了避免天馬行空的訓練,針對那些可以測出成績的運動種類,我替自己訂下目標,要達到有二○一二年倫敦奧運冠軍一半好的成績。結果發現這個目標在某些項目很容易達成(例如氣槍射擊),在另一些項目則是不可能的任務(例如跳水),但通常驚人準確地界定了我能力的極限。在另一些運動種類上,例如球類運動,我頂多只能學會最基礎的擊球。大多數的教練都重視培養扎實的技巧,這一點正合我意。就算他們明知我們不可能建起穩固的房屋,卻仍然堅持要打下堅實的基礎。不過,有些教練在和我一起訓練期間燃起了熱情,成了鼓勵我並督促我的熱心同謀。

我在大多數的運動種類中都經歷了一個認知與頓悟的時刻,經歷了一種突破、一種大躍進(當然是對我自己而言,這只是一種比喻),在那一刻我理解了該項運動某種根本的東西,並且將之融會貫通到能夠加以應用。那些時刻是幸福的。有一次,在二○一四年七月的某一週裡,這種情況接連幾天在幾種不同的運動項目中發生。週三在一座露天泳池,我在落日的餘暉裡做到了必要的臀部轉動,使我能輕鬆地以捷式划水。週四在多瑙河的一條支流上,我坐在一艘搖搖晃晃的輕艇上,賣力並且偶爾加速地划行超過一個小時而沒有翻船(前一次訓練時,由於一陣強風掀起波瀾,我一共掉進水裡六次)。

這種成功的經驗留存下來,既沒有減弱,也沒有由於之後的挫折而化為烏有,因為我從事每一種運動的時間都不夠長,還來不及體驗到學習曲線上不免會遇到的挫折──起初進步很快,然後逐漸趨緩,到後來甚至可能退步。我的情況正好相反,由於快速進步而充滿動力,在訓練了幾個小時之後,這些進步帶領我入門,讓我在大多數時候折服於該項運動的魅力,看出其特有的吸引力,並且能夠體會其困難之處。一個資質平庸的中年人能夠如此迅速地學會一種全然陌生的活動,還從中得到快樂,這件事委實令人驚訝。那份快樂是如此強烈,以至於每次我在展開一項新訓練時都意外地感到對剛割捨的那項運動依依不捨,直到新的吸引力填補了先前所產生的空虛。

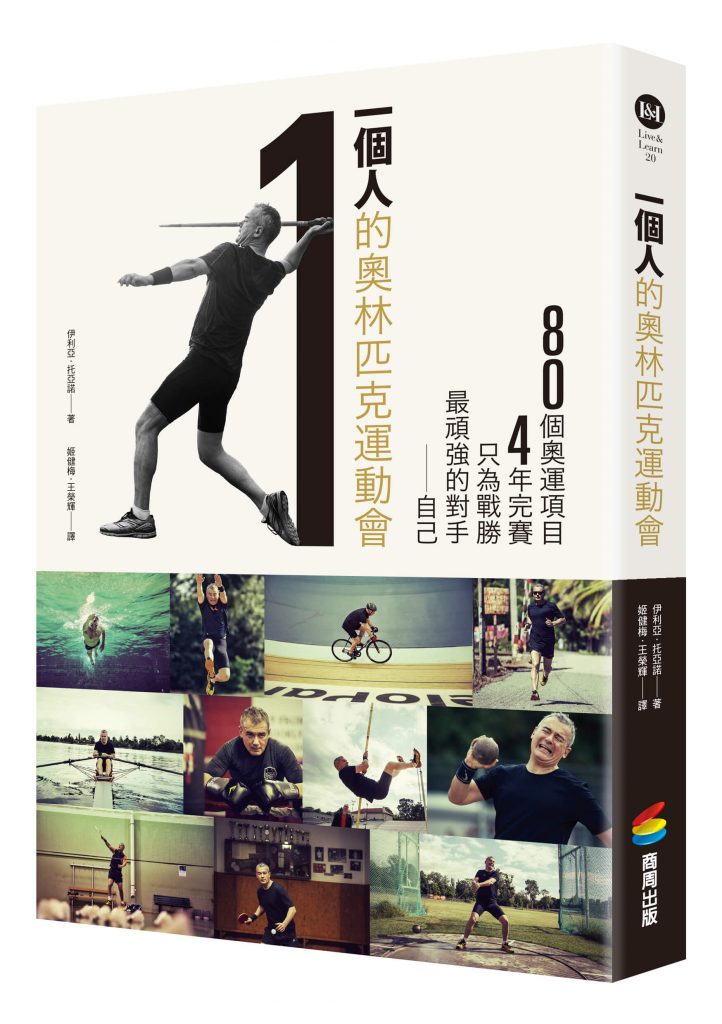

這本書描述了我人生當中四年的時光,介於倫敦奧運會和二○一六年里約熱內盧奧運會之間。這四年裡,我幾乎每天都在運動,或是在被迫或自願休息時思索著運動,也經常傾聽自己內心的聲音,並且自我觀察。在這四年裡,我比平常活得更加起勁,也得知了關於人類的許多事,關於人類的感官和渴望,雄心和幻想。運動毫無疑問是種戰鬥,但是種競賽,而非衝突。克服一切阻力要比和對手較量更為重要,克服水的阻力、空氣的阻力,把自身人體構造和精神狀態的極限再往前推。

我對自己也有了一些了解,在書裡也偶爾會提到,雖然我並不相信「認識自我」這個時髦的用語。諸如:發現你自己!你能做到的比你想像中更多!超越你自己!在你體內蟄伏著一隻老虎(或是另一種瀕臨絕種的生物)!在這個經濟掛帥的時代,「認識自我」被縮減為一種值得追求的彈性,這種彈性使我們能保持競爭力,就如同肌肉的定期伸展。像是「你比自己想像中更強壯」,這樣的句子(顯眼地印在我的水瓶上)基本上無所謂對錯,但是做為一句廣告辭令就顯得可疑,讓人馬上聯想到一個長得像湯姆‧克魯斯的教練在週末講習會上做的投影片簡報:挑戰你的極限,你就能克服一切障礙。而真相是你往往比你想像中更軟弱,而且你會一再敗在命運或自己的狂妄所設下的路障上。

而運動也是文化上的一個中心概念,在社會中肩負著重要的功能。運動的軍事起源(紀律、自制、刻苦)就跟固有的社會意圖(夥伴情誼、團結、共處)一樣繼續產生影響。投身一種運動的人若非將之視為藝術,就是視之為科學或宗教。當他們談起該項運動,不管是用數字、代碼還是專門術語,他們顯露出一種肯定的姿態或一種解放的心願。兩者同時起作用,有時甚至是起交互作用。自古流傳下來的儀式替某些運動種類設下框架,左右著氣氛,有些人嚴格遵守,有些人則陽奉陰違。所有的運動員都參加了這種宗教崇拜的行為,有些身為高階祭司,有些則是異端份子。

運動喚起了情感,挑起了態度。我遇見過不容爭辯者和詭辯者,也遇見過異教徒和狂熱份子。我經歷過意識型態的壕溝戰,在理性主義者與神祕主義者、科技狂和強調直覺者之間。有一次在練習射箭時,兩個信奉不同學說的教練互不相讓,而我成了無辜的人質。對許多深入從事運動的人來說,運動帶來了生存的意義。他們被這種活動「帶著走」,符合「Sport」這個字的拉丁字源「de(s)portare」(des=away,portare = carry)。在訓練時他們注視著時間,因為他們多半朝著一個特定的目標訓練。

在那之後,在運動場上、俱樂部或是餐廳裡,大家還會花上幾個鐘頭繼續討論自己和別人的成績。在比賽時人人展現出強烈的好勝心。誰要是以為有點年紀的人就會寧靜淡泊、笑看人生,從而慢條斯理地參加比賽,就得修正自己的看法。你在年長者身上尤其會看見一種愈來愈想要實現的雄心壯志,因為這份雄心長久以來不曾被滿足。運動是展現激情的舞台。在我有幸與之一起訓練的同好當中,運動對不少人來說是生活的中心,對有些人來說甚至比他們的職業更重要,他們在此一活動中完成了一趟從「我」到「自我」之旅,常常是和其他人一起。因此,凡是像我一樣曾在運動的世界裡漫遊過的人,所得到的不僅是曬斑和兩塊肌(兩者都是暫時的),也會對人類的本質略知一二(這是長久的)。運動是人類學的一個常數,哪怕人類只是追著一顆球跑。

圖文授權刊登自商周出版 / 伊利亞.托亞諾《安田式時間救援:優化24小時使用效率的終極時間掌控法》

|

《

《