供應美食的白狗咖啡

我很興奮我們的菜單除了家庭風味外還能更多元,並發展出一種全美風格。我開始收集全國各地的食譜,從西南的德墨料理到紐奧良風味再到鄰近的蘭開斯特郡艾米許料理,尋找究竟真正的美國料理是什麼樣子。我不是個專業廚師,但我知道我樂於享受美食。最重要的是,我致力於尋找新鮮在地產品,就像母親在她風味十足的家庭料理裡使用的食材一樣——那種原本我並不稀罕,直到我離家上大學後才懂得珍惜的味道。學校校內的自助餐廳以及附近美式餐廳供應的總是那些無聊的肉、馬鈴薯和煮過頭的蔬菜等乏味食物。我是後來才逐漸醒悟,何以在地食物最好的道理,一開始純粹只是因為擁有小時候農場直送新鮮食物的記憶,而喜歡那個味道罷了。我期待白狗咖啡的料理得以凸顯新鮮在地自然風味的食物風格。不過找到適合的廚師是個難題。

我還想要一份美國葡萄酒單以及一份美國啤酒單。回想我一九七○年代第一次品嘗加州葡萄酒時,確實不能跟歐洲葡萄酒相提並論,尤其是那些帕斯奎在外廊時向我推薦的絕佳法國、義大利和葡萄牙葡萄酒。但加州葡萄酒在其後十年間品質顯著提升,我發現他們足以跟歐洲酒並駕齊驅,至少就我的口味而言,我想堅持我的全美式主題。我的決定是,鑽研美國葡萄酒要比企圖從全球各個角落選酒好得多。

啤酒的情況也相同─正在發生重大改變。美國啤酒再也不只是淡而無味、完全無法與德國和比利時啤酒匹敵的變種水了。我嘗過的第一種新美國啤酒是舊金山釀製的鐵錨牌蒸氣啤酒(Anchor Steam),琥珀色且味道香醇。我覺得它很順口,想把它呈現給白狗咖啡的顧客。

但故事還沒發展到那個階段。我們安裝好吧台的時候,還沒拿到銷售酒精飲料的許可證,而賓州的申請過程非常冗長。我們美麗的新橡木吧台有好幾個月都只是被拿來充當早餐、午餐與晚餐時段的櫃台,在每一張吧台高腳椅上放著白色餐巾紙。大糖罐和蕃茄醬瓶給人一種舊式餐廳的感覺,而自製鬆餅(是的,我們還有在賣鬆餅)則分別放在幾個圓形高腳糕餅盤中,用透明塑膠蓋蓋好陳列在吧台上。而吧台後的櫃子本來應該是放酒瓶的地方,則先擺上一排各式各樣盒裝喜瑞爾玉米片。晚上時,我們提供的菜單跟午餐一樣─湯、三明治、沙拉和一些特製熱食。我們在吧台後面安裝一個冰淇淋冷凍櫃,提供了多樣化的無酒精飲料,包括奶昔、優格冰沙以及我的最愛——沙士浮冰。

吧台後那小小的新廚房,小到準備工作還是得在樓上的住家完成才行,但我們早期的主廚——先是鮑勃.福克斯(Bob Fox)、後來是大衛.史龐杰(David Spungen)——都在此空間裡一展高超廚藝,同時間為多達五十位的顧客烹調,不過我們一點一點在進步。早餐和午餐時段主宰廚房的就是獨一無二的依芙─外廊那個凶暴的前午餐主廚,她曾經在我還是服務生時嚇過我,等我做了管理人後,不得不讓她的午餐連續劇生涯畫下句點。依芙覺得白狗吧台後的開放式廚房,讓她滔滔不絕、肆無忌憚的說笑天賦找到一個絕佳舞台。一群粉絲每天早上都在櫃台前排隊,等她做好他們的早餐,把熱騰騰的餐點直送到白色餐巾紙前。依芙熟悉的咯咯笑聲伴隨著她用法式蛋捲平底鍋敲打爐子的聲音,又在我耳邊響起。我們正在創造我們自己的連續劇。依芙幫我們午餐菜單新加的肋排調製了很棒的燒烤醬。現在,我們真的在作料理了!

不過,我還是得等到主廚房裝好後,才能開始開發美式料理、並找到能讓我們被登在美食地圖上的夢想主廚。我得等到銀行貸款下來才有辦法進行。而且我們還得先拿到酒類銷售執照以證明我們有足夠的業務量償還貸款。

終於,一九八五年夏天,我們等候多時的酒類銷售執照下來了,我們把玉米片盒挪開,讓位給田納西威士忌傑克丹尼爾(Jack Daniels)。我已經準備好迎接酒吧客戶,但並非所有年齡層的住民都是客群。我們街坊上最明顯的酒吧客群是學生,但我可不想酒吧流連的都是些二十幾歲的人─只有一些啦。我想要把酒吧打造成一個有趣的聊天場所,能吸引跨世代族群,讓鄰近的教授與鄰居—─從三十幾歲到七十幾歲─坐在二十幾歲顧客的旁邊,大家藉此機會互相認識、交流想法。

如同我先前在外廊的做法,我把音樂當作招待顧客的一種方式,因此我不放現代流行樂專輯,而是聘請了一個叫做「秋千椅」(Swing Set)的二重奏樂團(其中一位成員是後來跟葛楚德成了朋友的吉姆.史密斯)來演奏從一九四○年代以來的曲子。現場演奏的空檔,我們就放錄音帶(那可是在iPod 和衛星系統誕生前的年代哪),是從我所鍾愛的唱片收藏裡選曲再錄製而成的——從一九三○年代到一九六○年代。沒什麼學生對這類音樂有興趣,但已足以建構一個樂在交談的跨年齡客群。

音樂之外,我終於能夠開始供應我渴望已久的新美國啤酒了。顧客們到吧台,想要點像是海尼根這種流行啤酒,卻被告知我們沒賣時,都非常驚訝。

那麼慕尼黑獅牌啤酒(Löwenbräu)呢?沒有。

嗯那麼,我要麥格黑啤酒(Michelob)。也沒有。

那就來瓶百威(Bud)好了。很抱歉,但要不要試試這些啤酒中的某一款呢?

調酒師遞上我們的啤酒酒單(那時酒種非常少)的同時,會跟客人解釋白狗咖啡只供應由小型獨立啤酒廠(其後稱為啤酒工藝商或微型釀酒廠)少量生產的釀製啤酒。我們是費城第一批、也是整個東岸第一批供應舊金山鐵錨牌蒸氣啤酒的餐廳。一九八五年時,絕大多數的人都沒聽過這些小型啤酒廠,只知道大企業透過鋪天蓋地廣告宣傳的普通風味欠佳啤酒主導了市場。

我很快就發現,啤酒跟葡萄酒不同,必須新鮮而且未添加因應長途運輸而不得不加的防腐劑才是最棒的——就像在地食物一樣。所以我加碼投資。不只是因為我想要風味獨具的美國啤酒,而且我決心要在地、新鮮、未添加防腐劑的啤酒。我到處搜刮能找到的當地釀造啤酒,但在那個時候,費城沒有釀酒商,甚至只有幾種是在賓州釀造的,其中包括英林(Yuengling)和滾石,前者是美國歷史最久遠的啤酒廠,位於費城北部四十哩,後者位於賓州西部,就是我參加女童軍的那個小鎮。

不過我還是找不到像加州鐵錨牌蒸氣啤酒那麼好的當地啤酒。因此,當我在一九八七年聽到往西僅六十哩路的亞當鎮有家新開的頂級啤酒廠時,不知有多欣喜。這不僅是禁酒令以來賓州的第一家新酒廠,而且老闆是個女的!我立刻打電話給老闆凱蘿.史陶德(Carol Stoudt)說要訂她的啤酒。剛開始,凱蘿覺得她的啤酒要運送六十哩太遠了(她也是個在地主義者),但我說服了她把酒賣給我。她把啤酒桶放在後座,綁上安全帶,一路開進費城。多年後,當凱蘿慶祝已贏得多屆「美國啤酒節」(Great American Beer Festival)金牌獎的史陶德釀酒廠二十週年、我們談起此事時都大笑不已。沒多久,史陶德釀酒廠就開始幫我們釀製專屬的二十二盎司瓶裝特製啤酒,我將其命名為「抬腿升降機拉格酒」(Leg Lifter Lager),並設計了一個標籤,上面是我畫的一隻白狗在紅色消防栓旁把腿抬起來的圖案。

小型釀酒廠開始風行後,費城附近和鄰近幾個州陸續出現了更多的釀酒廠,所以沒多久我們就有了一份只供應地區啤酒廠的啤酒酒單。就一九八○年代晚期和一九九○年代早期而言,這算是異數。我們的顧客很快就以能喝到新鮮、風味俱全的在地啤酒而自豪,並開始對於當地釀酒廠開發的各式啤酒如數家珍。其後的歲月中,當我們得知有家在地公司開始在費城蒸餾琴酒和伏特加時興奮不已。我從沒想過有一天,在當地產品清單中會看到馬丁尼!

*

我是等嘗到艾莉莎.葛林(Aliza Green)的菜後,才真正確認了白狗咖啡到底要什麼。她賦予美國料理一種嶄新的烹調手法——展現出當地食材的鮮味,而非用濃重的醬料掩蓋它們。艾莉莎的食物是我所嘗過最美味的——風味十足、擺盤漂亮且極度可口,卻非常簡單。艾莉莎經常旅行,且常住在外國,她都會到當地市場去買菜然後在家烹調,透過和當地飲食的激盪,她深知使用當令優質食材的重要性。

她在一九七○年代時擔任過幾家費城餐廳的主廚,在大多數廚師仍然倚賴著加工食品之際,她已經開始使用新鮮香草以及自製湯底。艾莉莎有一回造訪加州柏克萊著名餐廳帕妮絲之家的廚房後,老闆愛莉絲.華特斯就請她到他們那兒工作。華特斯對艾莉莎有很重要的影響,而且是她效法的楷模。費城人很有福氣,艾莉莎婉拒了。但那趟行程證實了她的想法,並促使她繼續堅持新鮮、在地、未加工、蔬菜為主且簡單的料理路線——一種後來發展成為新美國料理的風格,而當初引領這股風潮的正是愛莉絲.華特斯。

我嘗過艾莉莎的食物後,再也想不到還有哪一位費城廚師更適合當白狗咖啡的主廚。不僅因為她的食物令人難以忘懷,也因為她已經開始向當地農民採購——正好是我所設定的白狗咖啡原則。她知道在地新鮮食物不會自己跑出來拜託,而是來自於一小群堅守不用殺蟲劑、讓所有東西有機生長的當地農民。儘管我清楚艾莉莎就是我們要的主廚,但一九八六年那個時候,她正在費城中心一家高檔餐廳擔任行政主廚。我怎麼樣才能說服她離開一個優渥的環境,到我們費城西部大學城一家名不見經傳的餐廳來呢?

當我聽說艾莉莎懷上第一胎時,靈光一閃。我向她提出的工作條件是:她來擔任行政主廚,我們會提供她廚房旁的一間房(一間餐室,但在那個節骨眼上我願意放棄)當育嬰室,保母可以待在那兒,那麼她不管是要餵奶還是餵她小孩吃東西都很方便,而她的職業生涯也不用中斷。這樣的條件她無法拒絕。

艾莉莎在白狗咖啡開發出一種她稱之為「混種料理」(Cuisine Mongrel)的烹調風格(就像隻雜種狗,但發Mongrel 音時把重音放在第二音節,讓它聽起來更有格調),因為她在料理中融合了各種作用,適巧反映出美國文化的多元性。而顧客們則從全城的各個角落爭相前來白狗咖啡,一嘗艾莉莎的混種料理。

艾莉莎將她以前合作過的農民引進白狗咖啡,並介紹我認識樹溪農場(Branch Creek Farm)的茱蒂與馬克.多恩史翠奇,他們在五英畝的農場種植絕佳的有機青蔬、罕見蔬菜及可食花卉,還有三間溫室以利度過冬季。茱蒂和馬克於一九七九年在費城北部靠近柏凱席(Perkasie)的地方建造了農場。他們是有機食物運動的先驅,也是第一家供應費城餐廳新鮮在地產品的業者。雖然他們起初對於追隨艾莉莎到費城西部來有些猶豫,但不久白狗咖啡的採購量就讓他們沒那麼在意距離了。

多恩史翠奇夫婦也許是你所見過的最奇特的農夫,他們的人生從長春藤名校畢業的紐約猶太人劇變為巴克斯郡(Bucks County)的鄉村農夫。轉變的念頭源於馬克與新幾內亞土著共住的生活,他當時在那裡做生態人類學的博士論文研究。其後他又來了趟心靈之旅,在茱蒂的感召下到印度的一間修院隨一位印度哲人學習。馬克在那段期間簡單地說了聲:「我要去種菜。」就真的種菜去了,其後三十多年來以特種有機食物種植的革新事業而為人所稱道。

茱蒂和馬克對於他們的工作都有很深的見地。馬克有一次說,農夫必須同時擁有傳統的女性和男性特質才能成功——撫育與效率兼具,各守其分以得平衡。「效率太高可能以成績平平收場,」馬克解釋,「但效率不夠卻會以破產收場,無論那些植物接收到多少滋養。」

跟茱蒂和馬克越來越熟、造訪他們家、感受他們跟土地之間的親密關係,深深影響我看待在地、新鮮食物的方式,我不再只把它們當作一盤美食─那是與土地、與生命本身連結的一種方式。

另一個有機蔬果的早期供應商是蘭開斯特郡由格蘭與凱倫.布蘭(Glenn/Karen Brendle)經營的青草農場(Green Meadow Farm),後來由他們兒子伊安接手。格蘭農夫(大家都這麼叫他)還會跟他的艾米許(Amish)鄰居——當然是不會開車出門的─收購他們的農產品、蛋以及肉品去城裡販售。格蘭是個受過良好訓練的工程師,他在自己農場開發出一套系統,把從他餐廳客戶那兒收集來的二手炸油轉化成燃料油。他成功地把那些回收油當作他農場裡的動能來源——從溫室維溫、農舍取暖,到驅動拖拉機、卡車和汽車。格蘭的系統在減碳以及降低能源成本上是項創舉。

「我的顧客得看看這個,」我想,然後就在我們社區的某次活動時帶了一群人來參觀這個農場。

沒想到格蘭原來是個蘭開斯特郡專家。某天我剛巧提到我先祖在拓荒時期曾落腳此區,不料格蘭竟然知道他們,我真是太驚訝了。格蘭用他的蔬菜油動力車載我去造訪我先祖母法賀女士(Madame Ferree)的墓地。她是法國雨格諾派(Huguenot)教徒,逃離法國的宗教迫害後向威廉.潘恩(William Penn)買了塊地。我先祖母及其子孫於一七一二年時,在離青草農場不遠處建造了天堂鎮,幾年後過世埋骨此處。

白狗咖啡許多的食物都來自於我先祖三百年前首度開墾的地區,聽起來很適合─也蠻正確的。當我女兒葛麗絲從大學返家、大約二十四歲時,整個夏天跟著格蘭與凱倫學習農務。我很開心有個法賀女士的後裔又回到了這塊土地務農。

*

供應思想的白狗咖啡

參與桌邊會談的群眾往往塞爆了白狗最大的用餐區(一九九○年代早期時約有八十個座位),就連對街能容納兩百人的法學院演講廳都擠滿了我們的人。我們會把講者的著作陳列在隔壁黑貓的架上,會談結束後還會舉辦簽名會。參加桌邊會談的費用是固定的,聽講時搭配熱食早餐或三道菜的晚餐,講者與會後討論的費用也包括在餐費內,因此它在提升我們營業額的同時,也提升了我們的知識、意識以及公民參與度。

我在「鞦韆專案」時結識了一位志工蘇.艾倫.克蘭(Sue Ellen Klein),我邀請她來白狗工作,並為她新創了一個「社區計畫總監」的職位。我在辦公室裡挪出一些空間給蘇,在後來的十二年中我們成為至交,攜手開發多項專案。她一開始推出的是「說故事:真人說真事」活動,這個聚會的個人特質比較強,顧客們在此分享彼此的人生故事。講者多半是平常沒什麼機會被傾聽的人——一位中美洲來的新移民,說明了美國移民法對他的挑戰;兩個相愛的男人述說著他們朝結婚與領養小孩之路的奮戰;一位更生人描繪了獄中生活以及出獄後找工作的困境,這後來衍生出「獄中故事」系列。刑事司法體制也是「桌邊會談」的其中一個主題,我們把監獄工業複合體的種族主義本質攤在陽光下,該體系受惠於美國日益增加的禁閉人口——美國是全球最大囚犯國。

兒童權益運動人士雪莉.楊諾夫(Shelly Yanoff)在「桌邊會談」敘述了瑪麗安.萊特.艾德曼(Marian Wright Edelman)的貧困兒童計畫後不久,我們發起了自己的兒童守護計畫,帶我們顧客去「親眼」目睹內城兒童的生活。我們一年至少會跟雪莉的費城市民兒童與青少年關懷中心(Philadelphia Citizens for Children and Youth)合辦一次活動,每次探訪的焦點都不同:兒童醫療照護、教育、休閒或少年法,據以彰顯需要改善的情況以及應該被複製的成功經驗。

星期六早上,我們增加了一種不同形式的會談專案「週六饒舌會」,由青少年說給青少年聽,希望能引發討論,並激發各個年輕族群的學生社運意識。出乎意料的是,我們完全沒想到竟然一次告捷。第一場節目的講者是剛從中學畢業的艾瑞克.布萊斯登(Eric Braxton),他正在籌組所謂的費城學生聯盟(Philadelphia Student Union),該組織的任務在於創造年輕人的力量,使他們得以為自己發聲,要求費城公立學校系統提供優質教育。當艾瑞克問與會青少年是否有興趣每個禮拜六早上都來聚會以協助籌組新組織時,我很訝異大部分人都舉起了手。有幾個年輕人會真的願意犧牲自己的週六早上?更讓我驚訝的是,下個禮拜六來的人更多了,而且接下來的好幾個禮拜,他們都持續出現。

為了日益擴展的青少年計畫,蘇.艾倫和我建立了一個白狗非營利機構,我們將其命名為「城市復興者」(Urban Retrievers),這裡後來變成費城學生聯盟的組織所在地。由於費城學生聯盟辦得非常成功,所以我們沒多久就把我們的非營利機構管理權移交給他們。如今,費城學聯依舊經營得有聲有色,提供年輕領導人訓練,讓他們能夠傳達自身社區的問題、與費城的政策制定者交談,並讓學生們在賓州首都所在地擁有發言權——他們在此為公立學校基金進行政治遊說活動。

我們也關心年長者。在我努力幫葛楚德找到合宜住處的過程,讓我體會到了美國的高齡化議題——一個常常被忽視的問題。這促使了我在﹁說故事系列﹂中對老年人付出關注,我們每個月定期舉辦的社區服務日間計畫中,有一個專案是協助成天關在家裡的老年人外出。在我聽到一個大學生說她很樂於參與這項社區服務計畫,因為她很想念她回到中國的祖父母時,我才體認到這項活動其實讓雙方都受惠。我們發起了一個「帶長者來午餐」的促銷活動,只要在禮拜六中午跟一名老年人一起來用餐的話,餐費折半。要是客人沒有長者朋友可同行,我們會建議他們跟「小兄弟–年長者之友」(Little Brothers–Friends of the Elderly)聯絡,該服務機構會為他們媒合一位想要有更多外出機會的長者,例如葛楚德這樣的人。

*

第一次的尼加拉瓜之行釋放了我的社運意識洪流,但它也產生了其它我沒預想到的影響——讓我意識到費城有些地方的人不是說英語的。到費城的西班牙語區猶如造訪其他國家。光是在費城當地就存在許多文化誤解,需要社區再建構,因此我們的費城姊妹餐廳計畫在一九九○年誕生,白狗咖啡藉此與費城附近和靠近肯頓(Camden)的少數族裔集中區的餐廳結盟。白狗咖啡和曾在少數族裔餐廳用過餐的顧客們,一同參與該街區的文化活動,比如自由劇院的一齣舞台劇,那是全美歷史最悠久的非洲裔劇院。

就在我們宣布,某天晚上將在費城西班牙語區的姊妹餐廳推出第一個活動後,《費城問詢報》(Philadelphia Inquirer)頭版有一篇文章提及,有個他們稱之「惡地」(Badlands)的地方有毒品走私問題。隨文章附的猖狂走私地圖的某個角落標了一個黑點,那剛好就是我們姊妹餐廳之所在。我們立刻舉辦了一場「桌邊會談」,名為「惡地上的好人」,重點在於凸顯該區的所有正面事件。我們的惡地之夜門票銷售一空!結果,我們那個晚上接連安排了兩團人,好讓大家都能有機會觀賞波多黎各文化中心的藝術展演、吃晚餐和跳莎莎舞。從近郊和城裡其他地方前來的白狗咖啡顧客都很高興,置身所在城市就能浸淫在多元文化中,讓自己的生活變得更有趣,而且也比到一個很遠的國家去旅行要便捷得多。

然而,一如以往,我想做的不只是吃、喝、玩、樂。所以我開始舉辦社區之旅,前往附近鄰里會見在地社運人士,將餐飲與造訪內城公園、可負擔住宅地點、監獄專案以及綠建築和再生能源等永續生活等活動案例相結合。

我們第一個、也是最受歡迎的社區之旅,靈感來自於我一九九○年時開車經過附近一個陌生區域時突然看到的一幅巨大的壁畫,描繪的是一家人照料花園的情景。在那個荒涼的地區,那幅壁畫占據著一棟三層樓房的一整面牆。我聽到自己說著一句現今已成為我常用語的話:「我的顧客一定得看看這個!」我們的壁畫之旅不久就成行。

我們在咖啡廳用完鬆餅和咖啡後就啟程,帶著顧客搭乘電動車展開兩個小時的旅途,參觀「費城壁畫藝術計畫」(Philadelphia Mural Arts Program)的作品——這些壁畫都是由當地藝術家與社區團體合作完成的,該計畫在意氣風發的總監珍.古當(Jane Golden)領導下,最終將費城打造成全球壁畫之都。我們一年一度的社區壁畫之旅,同時出動電動車與腳踏車,二十年來年年報名人數都額滿。

同一年,我們展開了費城得獎社區公園年度之旅。從近郊來的顧客會將百家園藝技術與內城的園丁做個比較,中午大家就一起回到白狗咖啡用餐。

我們也舉辦年度「美國原住民感恩節晚餐」——這項活動同樣持續了二十年。我們藉由這項晚宴彰顯美國第一批開墾並種下現在主要糧食的人,並向其致謝。每一年,我們都會邀請一位美國原住民領袖來談美國原住民目前所關心的議題,並分享個別原住民文化中的固有智慧,我覺得重要的是,今日世界要向他們學習永續生活。其中一位讓大家印象最深刻的貴賓是約翰.莫豪(John Mohawk),他帶來一些易洛魁聯盟白玉米計畫(Iroquois White Corn Project,其後遷至紐約州維克多鎮)所生產的玉米讓我們嘗嘗,動人地述說著原住民族與自然之間的關係。我們每一年都會邀請當地的最早住民德拉瓦族 (Lenape)部落的長者與領袖前來,他們會給予祝禱,並引介受邀部落的貴賓講者。

*

行事曆上的新活動不斷增加。不久就變成每週至少有一項特別活動——單車探險、四十歲以上人士直排輪(我當時覺得那就是老人了!)、社區服務日、非洲裔文明遺產之旅、年度自由逾越節,以及其他各色各樣的活動。我們的旅遊行程以及會談都會安排在白狗咖啡用一次餐,而且我們很歡迎大家獨自前來,在四到八人桌與其他人同桌而食。關心同一個議題且懷抱著學習心態的人能夠聚在一起、共享美食,讓這種聚會擁有一種很特別的社區感,並締造許多新友誼。

這種情況在我們的國際姊妹餐廳之旅尤其明顯,二十位白狗顧客組成的考察團在那一到兩個星期的時間裡全都綁在一塊兒。這些行程後來變得非常受歡迎,我們每一年至少都會辦一次。跟桑地諾解放陣線、薩帕塔民族解放軍、古巴人、前越南共產黨和蘇聯人共食,我們戲稱這項國際專案是「與敵人共餐」,而且從中能深刻體認到,透過對話和了解——而非軍事和經濟支配——達到了世界和平。

為了讓顧客清楚餐廳動態,我們開始出版季刊《白狗咖啡故事報》,比我當時在外廊出的版本要厚、內容也更豐富。到最後成為訂戶的顧客數超過兩萬人。在E-mail 誕生前,這筆印刷和寄送費用驚人,但我期盼的是,能夠藉此機會知會我的顧客(就像是個公民記者),告訴大家我們到一個文化與體制跟我們如此不同的國度,在旅程中有什麼心得,或是刊登我們「桌邊會談」的當次議題與討論內容。在一篇名為〈麻煩把大麻遞給我,謝謝!〉的荷蘭考察團文章中,我敘述了顧客團如何從中學到,與美國失敗的毒品政策相較之下,荷蘭政策的優點何在,而且對荷蘭姊妹餐廳竟然在沙拉和三明治盤中一併附上大麻覺得很有趣。

*

光顧白狗咖啡的人不只是渴望享有美味、來源合乎道德的食物,也對渴望一種社群感——在比個人還龐大的群體中成為其中一份子——以及對學習懷有渴望。「美食、樂趣、社會參與」成為白狗咖啡的箴言。況且我們不會只對著唱詩班傳道。雖然你可以隨意地在白狗用餐,不見得要出席活動或參與我們所要傳達的任何社會議題,但實際的情況是,我們是一家提供美食卻能夠讓不相干的人願意一試我們教育計畫的餐廳,這種做法不僅奏效還很受歡迎。我總有辦法吸引純真的顧客們投入社會參與。

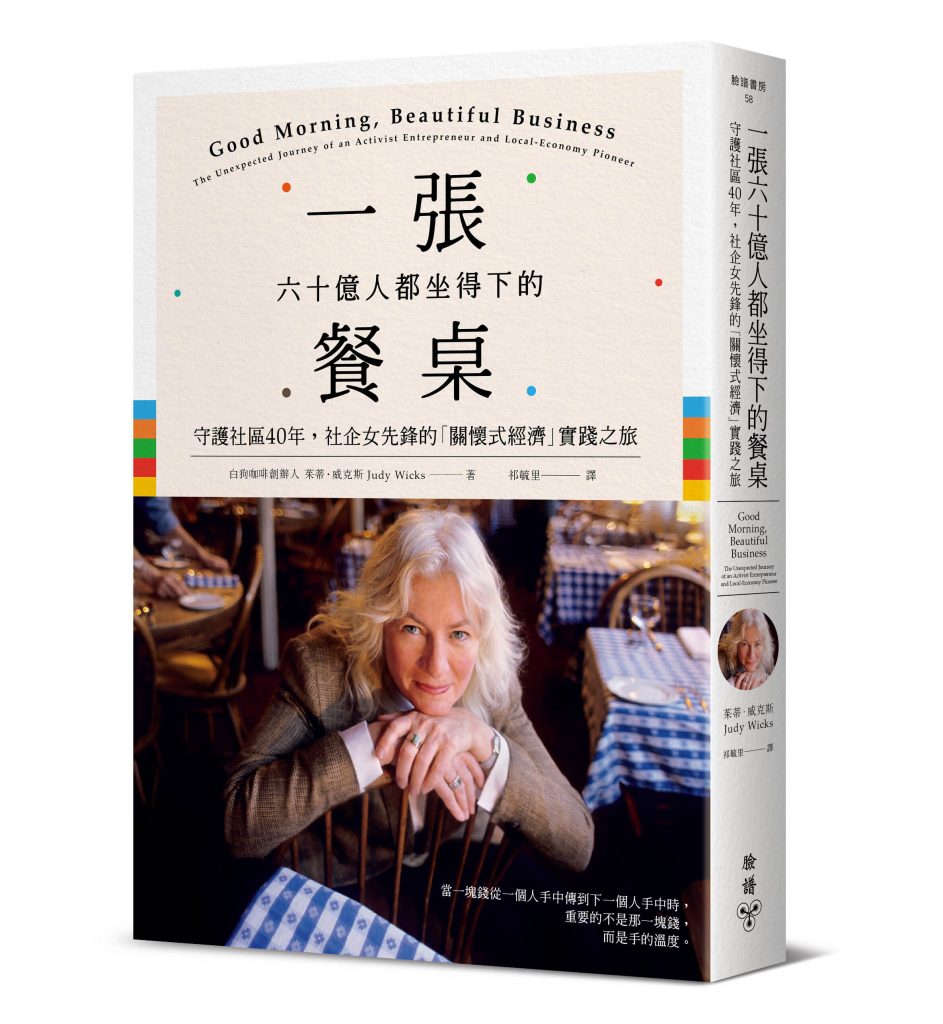

本文授權刊登自臉譜/ 茱蒂‧威克斯《一張六十億人都坐得下的餐桌:守護社區40年,社企女先鋒的「關懷式經濟」實踐之旅》

|

《

《