(圖片來源:pixabay)

(圖片來源:pixabay)

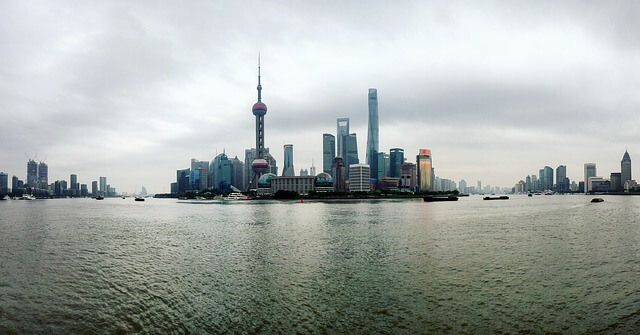

長樂路長約三公里,當交纏的路樹枝枒在冬日落光葉子,你就能穿過枝幹看到遠方這座城著名的天際線:金茂大廈、上海環球金融中心、上海塔。這三大巨人矗立在比鄰的幾個街區,每一棟都比紐約的帝國大廈還高。

路樹底下的人們卻忙到無暇欣賞此景。在長樂路中段的上海第一婦嬰保健院裡,許多新生兒展開了人生的首日;長樂路西側的華山醫院急診室中,許多人則度過了人生的末日。兩院間的這段則是形形色色的生活:一個蓄鬍的乞丐坐在街邊吹竹笛,情侶手牽手經過他,一堆車子被堵住圍著兩個男人按喇叭,兩人互啐口水爭論到底誰撞到誰,穿制服的學生聚在一旁圍觀,一個拄著拐杖的老婦人為了荔枝的價錢嫌惡地吼著一個小販,至於其他區段則是被川流不息的人潮推著走,不時傳來一陣陣肉包攤的鹹香及車流廢氣的苯甜味。這裡的生活喧鬧、髒亂,又生猛。

地圖上的長樂路不過是上海中心人民廣場西南側一條彎彎曲曲的細線。我家就位於這條細線的西側。從我家望出去便是樹冠,兩層樓高且幾乎終年成蔭。在那底下唯一立定不動的生命只有這些樹。有許多早晨我繞著這些樹幹迂迴前進,從人行道走上路面再回來,身處爭搶樹蔭的行人之列。

中國少有街道像這裡一樣種滿路樹。到了週末,當地工人的擾攘被中國各地的遊客取代,他們用長焦鏡頭捕捉這兩排枝幹,欣賞其中的異國風情。這些樹是在十九世紀中期由法國人所種下,當時歐洲人和美國人正瓜分此城為租界。近一個世紀後,法國人離開,樹卻留了下來。日本人曾轟炸上海,一度占領了這座城市,但最終是撤退了,留下這些法國人種的樹毫髮無傷。接著是毛澤東帶領的共產黨發起革命,階級鬥爭,數百萬人英年早逝。樹卻長存無礙。這條街現在充滿資本主義,兩側滿是餐廳與各式店家,當我在人行道上漫步,偶爾會從關閉的閘門縫隙中瞥見傾頹的歐式家屋,心想這條街目睹了多少歷史的殘酷動盪。此地猶如一朵帝國玫瑰,凋落後又重新綻放。始終屹立的只有這些樹。

在這條街上住了將近三年,我才注意到陳凱的三明治屋。這家店距離我的公寓不到一個街區,在一間很小的衣飾店樓上,且在溫暖的夏天,幾乎整間店都被茂密的梧桐樹擋住。從狹窄的螺旋樓梯走向二樓,首先會看到整片落地窗,窗外一整片枝葉搖映,將底下上海市的喧囂隔絕開來。

陳凱(音譯)──他總自稱CK──有時會彎著身體在櫃檯工作,一頭蓬亂黑髮幾乎蓋住眼睛,細瘦手指正在為一份三明治或甜點收尾,然後甩開額前鬃毛般的髮絲,轉身以機械化的動作從義式咖啡機為顧客揮出一杯滾燙的咖啡。不過店面通常空無一人。「沒關係,生意起步需要時間,夢想都是這樣的。」他如此告訴自己。每當此時他就會頹廢地坐在吧檯高腳凳上,長滿青春痘的孩子氣臉龐背對滿是樹影的落地窗。他講電話時會切換不同中國方言,為副業談生意:他還兼差賣手風琴。

他之所以想開三明治屋,是在芝加哥光顧過一家之後。那是他人生唯一的一次美國行,對美國人而言日常生活的一部分,卻讓他印象深刻,因而想為中國的外食客戶提供類似體驗。有點像是來過中國的美國人深受小麵攤啟發歸國一樣。這種看似衝動的做法,這條街上我認識的很多店主卻都是如此。身處上海這樣富裕的大城市,只要有心幾乎什麼都能賣。

CK夢想有一天能靠這間帶有藝術氣息的二樓三明治屋維生。他投入多年販賣手風琴攢到的存款,和一個朋友合資共同打造了這個空間,希望吸引跟他們一樣的年輕音樂家和藝術家前來。

「某天我突然有了一個想法:說不定我能把這些人聚集、團結在一起。我想尋找那些想要掙脫體制的人。我想要同類的朋友;那些對藝術、時尚設計或其他不同產業有獨立想法的創業家。」他告訴我。

很多人有著與CK類似的野心,在長樂路散步於是成了一趟驚人的體驗;狹窄的街道兩旁滿是與CK店面類似的小店和咖啡館,雙眼明亮的異鄉人帶著夢想爭奇鬥艷,都想在這座大城市追求成功。

成功可不容易。CK和朋友Max都沒有在餐廳工作的經驗,更別說是經營。他們相識於一家前法租界區的古董相機店,當時CK為了學習攝影在那裡打工。如同CK,Max也擁有創業家背景;經過多次搭班的長談,兩人都欣賞彼此製造及銷售商品的生意手腕。最後CK說服了Max與他合夥開一間三明治屋。

他們把店面命名為「你的三明治屋」,距離一個繁忙的地鐵站只有兩個街區,旁邊就聳立了一棟四十五層高的大樓,每天中午總有數百名上班族從大樓內湧出,尋找一頓能快速解決的午餐。但沒人能看見這間被梧桐樹擋住的「你的三明治屋」,沒人在匆匆走過長樂路時抬頭透過樹冠望見他們。

所以他們把店名改成「二樓」,暗示路過行人抬眼看看他們,新店名底下以低調婉約的字體寫了「你的三明治屋」。他們雇用一位新主廚,也打造一座提供多種飲料及進口啤酒的吧檯,而且異常執迷於在菜單上玩花樣。某天我順路拜訪CK的公寓,看到角落堆放一疊電子平板,「觸控式菜單!」CK微笑著對我說。他想必覺得,無法互動的枯燥菜單正是吸引不了i世代年輕人的原因。

他在銷售手風琴的事業上快速賺了不少錢,但作為餐廳經營者實在天真。此地的午餐食客通常是要辛苦掙房租的上班族,他們追求的是便宜的在地食物,通常也寧可選擇使用筷子入口的熟食。接下來幾個月,CK得努力適應這項現實。他開始提供價格親民的午間特餐,也稍微將三明治的價格調低。不過他自始至終都不擔心這間快餐店的命運,畢竟銷售手風琴的獲利穩定,此外,他覺得能在自己住處同時處理兩項事業非常幸運,如同一隻懂得運用資源的松鼠為了過冬在自己的舒適樹屋中囤滿堅果。

這間三明治屋可說是避難所中的避難所。附近街區原本就是為外來者建立的庇護處。一八四二年初次輸掉鴉片戰爭後,清朝將部分上海市及其他港灣城市割讓給西方強權。法國占領了城市的這個區域,將曾經廣闊的稻田轉變為專屬街區,即一八四九年確立的法國租界。打從那時起,法國就為一個個弱勢族群提供庇護,比如一八六○年,由暴動農民發起對抗清朝的太平天國起義時,此地就收容過成千上萬尋求避難的中國難民。此後即便每任該市的中國領導都表示反對,劇場、電影院、舞廳仍在法國保護下繁榮興盛,很快地教堂、寺廟、清真寺也多了起來。

一九四九年共產黨取得政權,將外國租界詆毀為受到外侮的恥辱象徵。但在他們的政黨宣傳中卻漏掉一個事實:一九二一年,二十八歲的毛澤東便是在法國租界深處的一間女子寄宿學校與其他思想激進的年輕人會面,召開中國共產黨的第一屆全國代表大會的。毛和他的同志之所以選擇這裡,正是因為租界得以提供庇護。唯有在此,該市的中國掌權機構才不容易找到他們,免於被逮捕後遭審判的命運,那會使得中國共產黨無法落地生根,將徹底改寫中國的歷史命運。

法國人依照典型巴黎城區的樣貌建造此地街區:這些狹窄蜿蜒的道路兩邊植滿了當地人稱為「法國梧桐」的樹木,意即「法國鳳凰木」,但它們其實既不來自法國,也不是鳳凰木。正如同上海混沌的歷史,這些樹更四海為家一些:它們是倫敦梧桐,為原生自中亞的東方梧桐及美國梧桐的混種。此外,第一株倫敦梧桐其實是在西班牙發現的。

喬治—歐仁.奧斯曼(Baron Georges-Eugène Haussmann)男爵是使得倫敦梧桐舉世聞名的推手。這位城市規劃師熱愛倫敦梧桐枝葉茂密的外型,於是十九世紀當他將巴黎從布滿混亂的小街道變身為由兩旁植樹的寬廣大道街區,便在整座城市內種滿倫敦梧桐。沒多久,倫敦梧桐就在全球各地出現,直到今日,還占領著許多世界級的大城市,例如羅馬、雪梨和紐約。它的葉子和楓樹很類似,現在也是紐約市公園處的徽章圖案。

上海路樹中有三分之二都是倫敦梧桐。城市規劃師將其稱為「超級樹木」,因為根系淺,而且對煙塵、極端溫差、蟲害的抵抗力極強。樹與樹之間的種植間距約五至七公尺之間,修剪時必須採取一種稱為「重複截頂修剪法」(pollarding)的技法,截斷一側以刺激枝條往道路對側生長,兩邊的枝條在路面上方糾纏形成兩至三層樓高的深綠色隧道。這種綠色拱廊能為行人遮擋夏日令人汗流浹背的烈陽,也能阻擋從東海頻繁席捲而來的猛烈暴風雨。

我在二零一零年搬到長樂路,此地的巴黎街區樣貌猶存,但中國已重新為道路命名。薛華立路(Rue Chevalier)改成建國路,賈爾業愛路(Rue Garnier)改為東平路,中文意思是建立國家及東方和平。其他用來紀念已逝法國名人的道路則改名為富民路、茂名路、瑞金路。每當走在這個新定居的街區中,我總藉著誦唸這些聽起來喜氣的路名來練習中文,像是安福路、永福路、宛平路。我所居住的大概是聽起來最喜氣的一條:長樂路,代表「長久的快樂」,但我為了讀起來更通順,於是將其英文名修飾為「永恆的快樂」(Eternal Happiness)。

不過當地人看到街名時,首先想到的不是通順或喜氣與否。舉我公寓南邊的安福路為例,「安福」其實是江西省的一座小城名稱,當地以加工豬肉成為火腿聞名。茂名路的「茂名」是一個繁榮的廣東港市。我所居住的街名「長樂」,也是福建省一座海岸城市的名字,明朝探險家鄭和就是從此出發探索了幾乎整片亞洲。當中國政府重新命名這些擁有法國名字的街道時,他們將南北向道路以中國省名或省會名稱命名,東西向則以當時繁榮的各地城市命名,而這些名字早在好幾個朝代前就已如此喜氣。

每次在長樂路上騎腳踏車,我總是非常需要好運。這條狹窄的街道是這區少見的雙向道,計程車常利用此街避開附近高速公路的車潮,但也得應付幾乎從每個縫隙竄進來的電動機車。這些電動機車通常會成群地逆向行駛,每當有車子要迎面通過時才會在最後一刻散開,好讓車子穿過這片機車陣,弄得喇叭震天價響,一片車燈亂閃。道路規則正是所謂的適者生存,路權永遠屬於體積最大、攻擊力最強的車輛。位於食物鏈頂端的是上海市公交車,它們光靠體積就能得到機車騎士與汽車駕駛的尊敬,讓路給這隻龐然大物,如同動物避開橫衝直撞大象的某種生存直覺。正因為如此,腳踏車只能在路肩或人行道上自求多福,並為了發洩穿梭於路上的人流。

我選擇和電動機車一起用路。我通常騎得夠快能趕上他們,而他們的用路習慣(移動得像環法自行車賽的主車群)也能提供我必要的保護。但每天早上騎車,我還是得時時留心周遭環境。儘管這些上路的車輛貌似一片混亂,許多駕駛卻擁有狀態良好的運動員般的專注力,遵循著路上的潛規則。他們彼此配合在路面上移動,沿著長樂路或加速或繞彎,看似混沌卻自成系統。

以上內容由時報出版授權刊登,未經允許請勿轉載。

◎更多精彩內容,請見:《長樂路:上海一條馬路上的中國夢》