地理是一種劃分世界的方式,能劃出政治實體的界線、人均收入的線條,或最能打亮球形家鄉地表的降水,還有地面上眾聲喧譁的文明實體特色。飛行會寫下自己的地理學,反映出舊有的物理學,每個航空工作者和旅人也是如此。

有些地方我飛過,有些地方未曾飛行前往。成為飛行員以前,我從沒預料到自己會如此看待地球;但旅行得越頻繁,這一點越重要,而不是越來越不在意。在長程飛行員的世界地圖上,有些城市閃耀著近來頻頻造訪的光芒,有些地方不那麼明顯,有些地方完全黑暗。身為相對資淺的機師,我的地圖比許多同事要零星。每年我還是有一兩次,飛往未曾造訪過的機場,原因可能是航線是新的、機場是新的,或從原本駕駛的其他機型改為七四七。這種航程的幾天前,我會查看這處機場與附近其他機場的圖表,或為前一天班機準備的飛行資料。我們在飛行前與同事見面時,機長常問:你最近去過嗎?或者,以前去過嗎?我們會分享彼此的地圖。

我以去過和沒去過的方式,來劃出各地方的界線。除此之外,世界上最基本的界線,或許不像陸地或水域上方、在雲層或晴空的白天或黑夜那樣分明。天空最簡單的分野,就是有雷達涵蓋與沒有雷達涵蓋的區域。某些機場地面上,塔台人員無法直接看見的那些停機坪和滑行道,我們的表格中會清楚畫出來。全世界也能以類似的方式,透過雷達是否涵蓋來區分。出人意料的是,世界上有很大一部分是缺乏民航雷達的。一旦遠離海岸,海面上就沒有雷達。整個格陵蘭、非洲絕大部分,或是加拿大和澳洲的大片區域,都沒有雷達。當我在雷達站或雷達裝置的一定距離範圍內――那個會旋轉偵測我們位置的東西是「雷達導引頭」――空中流量控制者可以直接「看到」我。如果沒有雷達,他們就看不到,我們必須透過越來越多複雜的電子儀器通報我們的位置,或用無線電唸出我們的時間與高度。他們必須仔細複誦「位置通報」,以確認聽到的報告正確無誤。

被看見與沒被看見的感覺,也可以用來區分世界。在雷達範圍之外,和位於沒有手機訊號的地方是不同的,因為我們仍會與航管人員溝通。那與開車進入隧道後失去GPS定位不同,因為機師知道自己身處何方。這與被觀察而感到不自在的情況不一樣,機師寧願航管人員盯著他們;如果航管人員說我們能「被雷達辨識」,會讓我們鬆口氣,覺得自己穿越不那麼荒涼的旅程區段,或表示已接近旅行終點。

超過某高度的山嶺,又使天空分隔出另一種世界、另一個領域。高度超過一萬英尺時,若機艙失壓,需要戴氧氣罩。因此,山峰與所需的額外安全裕度所構成的粗略輪廓,或許是飛行員最容易背出來的地圖,就像海平面突然上升兩英里一樣。這張圖上,世界剩下兩大條明顯的色帶。其中一條長長的歐亞帶,從西班牙開始,穿越阿爾卑斯山、巴爾幹半島,自土耳其大略朝東延伸到中國和日本,途中穿過伊朗、阿富汗、印度和蒙古等高地國,形成地圖的核心。圖表上另一條代表最低飛行高度的長長紅線,沿著美洲西邊,從阿拉斯加循著安地斯山而下,自北極通往南冰洋一路綿延。

在這種世界高度地圖上,是看不到美國密西西比河以東的。非洲、巴西、俄羅斯和加拿大的龐大部分,以及整個澳洲也不存在。喜馬拉雅山的山峰則是覆蓋著類似的空白,只是高度恰恰相反。一九三三年,萊特兄弟在北卡羅萊納州的基蒂霍克小鎮(Kitty Hawk)首航後,不過三十年,飛機就「飛越」聖母峰,雖然機上一名攝影師因為缺氧而昏厥。今天,喜馬拉雅山上方的航道不多,原因並非客機無法輕易飛過聖母峰,而是下方地形不利於飛機遇到機械問題時降落。因此,許多飛行員反倒成為最沒有機會觀看地球最高峰的人。

* * *

人們為了許多理由而飛行,他們的行事曆與出走的原因,匯聚於某個特定航班。飛機宛如兩座城市的湖泊間一條狹窄水道,兩座遙遠城市日常生活中的社交百態,在此激盪集結。有時這現象頗為極端,例如若碰上舉辦某研討會,那麼半數的乘客是電腦工程師、物理學家或考古學家;飛機或許會出現一大群喧鬧的學生,這可能是他們第一次搭飛機前往遙遠的地方;也可能有一群老人家一同飛到威尼斯、溫哥華或奧斯陸,參觀世界奇景。某些航線上常有皇室成員;有些航線則常有名人、石油公司員工、宗教朝聖者或救援人員。我沒料到我的工作能清楚看出這個時代的人口流動,一睹促成人們踏上跨越地球之行的各種強烈動機,無論那動機是否自古以來就存在。

我喜歡長程班機的理由之一,是許多乘客似乎和我一樣,體認到這樣的旅程意義多半比較重大。在這些航班中,人們旅行的理由通常比較強而有力,因為長途飛行耗費較多的人生時間,也比較昂貴。即使在航站、飛機尚未出發前,都很容易感受到長途旅行在人們心中多麼受到正視,無論是興奮的蜜月夫妻、剛退休的夫妻,或甚至季節性的商務旅人舉止――他們和機師一樣,似乎讓坐在座位上的動作重要性和之後的飛行里程成正比。

乘客旅行的理由有千百種,我認為最感人的是移民,原因或許是,我父親就是從歐洲移民到美國,而我把這趟漫長旅途反向而行。我想像,在多數班機上,總有個旅客要前往新國家生活;或許他是家族中第一個出發的人,或許是和已前去的家人會合。家族歷經世代演變,固然會因為移民的決定而出現轉折,飛機這奇特的金屬小空間,也串起一個家族在兩個地方的歷史。

機師與乘客的互動頻率或許遠不如空服員,但是我們了解這趟共同的旅程中,人多麼重要。大型飛機的機師最不容易和乘客互動,雖載運較多乘客,能見到的乘客卻較少。我第一次開七四七時,是走進空蕩蕩的飛機,步上樓梯,前往駕駛艙。經過忙碌的四十五分鐘後,航務人員告訴我們,登機已經完成。她拿走已簽名完成的文件,與我們握手,走出駕駛艙,把門帶上。機上有三百三十名乘客,但我一個都沒看見。

不過,凡事總有例外,正如我雖有數千個同事,但還是能和其中一些人締下彌足珍貴的友誼。起飛前或降落後,會有乘客造訪駕駛艙,而且不光是孩童。如果你有興趣的話,不妨詢問是否可以參觀。有時機師在起飛之前或許太忙,但之後總會有時間。經常有家長幫坐在駕駛座的孩子照相;如果我讓父母坐在駕駛座,自願幫他們照相,從來沒人拒絕過。

有時我會帶客人參觀模擬機,這是非機師唯一一睹我工作核心的機會,體會一下駕駛艙在飛行時的景色、聲音和感受。模擬機的技術奇妙極了,能為機師與乘客締結出值得回憶的個人聯繫,那是筆墨難以形容的。同時,空服員在機上與許多來自不同文化的人互動,更常造訪異國都市,甚至比機師還頻繁,畢竟機師造訪的僅限於他所駕駛的機型能抵達的城市。顯少有工作像空服員一樣,有機會以更廣的視野一探人類社會。

飛機上偶爾會發生乘客身體不適的狀況。這時負責處理的是空服員,而不是機師。空服員盡力做出最深刻的聯結,以挽救生命,這情況令人想起早期護士與空服員之間的關聯(出生於愛荷華州的艾倫・丘奇﹝Ellen Church﹞,一九三○年成為航空公司雇用的第一名女性空服員,她是註冊護士,後來許多護士跟隨她的腳步,直到二次大戰爆發,大量護士被徵召到其他地方)。機師只間接參與這種醫療狀況――飛快一點、尋求建議,或抵達目的地之前先轉降其他地方。機師可以透過衛星,打電話給統一管理的辦公室尋求醫療諮詢。這裡有醫生為天涯海角的飛機或船隻評估乘客狀況,是最不可或缺的虛擬醫療。有時,機組員會從乘客當中尋找醫護人員。醫生是飛行常客;我在長程客機上若需要找醫生,從來沒有找不到過。

我有個朋友在美國擔任客機機長,他曾告訴我早年飛行的往事。當時誰付錢給他,他就幫誰開小飛機。他常自己一人在三更半夜載運屍體,負責把客死異鄉的人送回家。當年銀行會把個人支票兌換成現金還給當初簽支票的人,因此有時候他獨自在夜裡飛行,載著一具遺體和好幾袋現金。我第一次於文件上看見列出飛機上有遺體的事情時,想起這個故事。客死他鄉格外悲哀,或許悲傷之情也更原始,即使在如今落葉得以歸根的年代仍然如此。負責這項大事的我們並不知道逝者姓名或任何詳情,或許如此最能象徵與現代世界的聯繫及切斷關係。

有一回我在駕駛艙正準備起飛,一輛公務車直往飛機速速奔馳而來,警示燈不停閃爍。司機把一只看似野餐保冰桶的東西送到駕駛艙,他說,裡面裝著人類眼角膜,要移植用的。這行動和載運遺體一樣,是匿名的,我們不知道捐贈者與受贈者的任何細節,而我們在這捐贈過程中的角色完全是偶然的。但在這之後,每當我面臨器官捐贈的事,例如申請駕照或我父母去世時,都會想到那班飛機,以及眼角膜會抵達哪個人身上;我會想起他們在哪裡,以及他們的視力如何。我記得我們曾小心翼翼,把這箱子在駕駛艙綁好,儘快飛到倫敦。

我載過許許多多乘客,偶爾遇見認識的人。如果親友在飛機上,我廣播事情時會覺得有點奇怪,因為我知道客艙裡有個人會覺得我說話時聽起來不一樣,我甚至不習慣有認識的人聽見我說話。之後,他們會告訴我,我廣播時聲音聽起來和平日不同。同住的朋友看見我穿制服準備上班或正好下班回來,都會反覆打量他們認識的這張臉和我身上的制服。

我曾在某航班上發現有個鄰居是乘客。她不知道我是其中一名機師。我到樓下打招呼,跟她說能在飛越大西洋的七四七座位上相遇,而不是在我們大樓的樓梯間,感覺好驚喜。她的表情從疑惑眨眨眼,變成露出一抹微笑,因為我從穿著制服的機師,回復成她經常幫忙烹煮晚餐的鄰居。

有一回我飛往柏林,那時忙了一整天,機長和我已往返倫敦與馬德里,現在夜幕低垂。我們不久就要下降高度,降落泰格爾機場(Tegel),隨後到下榻飯店睡覺。我向乘客宣布,目的地的天氣不錯,並告訴他們抵達時間,以及飛機一側的乘客可欣賞晴朗夜晚的城市夜景。

幾分鐘後,有個空服員透過對講機說,一名乘客聽到我方才的廣播,說他認識我。可是他們忘記那人的名字,因此我在下降過程中仍不知道那人是誰。

我們著陸、滑行、停妥飛機,機艙與駕駛艙的門打開了。他從走道上朝我走來,肩上掛著包包。我立刻認出他。他是我同鄉,我的高中同學,少說有十年沒見面。他甚至不知道我成了機師。「我隱約記得你喜歡飛機,」他笑道。他到柏林找朋友。我們交換電話,這機緣不禁讓我們微笑;我們在這麼遠的地方相遇,並在旅途接近尾聲時發現彼此同行。

有時候,客機機師會開空的飛機。貨機本來就不負責載客,沒有乘客是家常便飯,但沒有乘客的客機不太尋常。這種情況很少發生,原因可能是天氣致使飛機滯留在不該停留太久的機場,或飛機需要進出保養基地。我駕駛空客機的次數寥寥可數,出發前光想到沒有乘客同行,就不免覺得落寞,簽派員看見我們時也會聳聳肩。少了乘客,他們的工作當然輕鬆多了,但他們顯然提不起勁。

沒有乘客的班機,通常也沒有空服員,機師要自行幫空蕩蕩靜悄悄的主要客艙關上機門,再上樓到駕駛艙和同事飛行。要安全開啓或關閉飛機的門沒有那麼簡單,首次駕駛空的飛機之前,我只在年度訓練演習時,和空服員練習過關閉並未通往任何地方的機門。空飛機起飛時也不一樣,感覺輕得出奇。沒有乘客的飛機只剩下幾十公噸重,這鮮少出現的情況提醒我們飛機的大小,更凸顯出讓飛機高高飛起的物理機制。

在空的班機上,機師必須起身走到客艙,進行平日由空服員執行的安全檢查。在七四七上,這表示會獨自走好一段路,遠離駕駛艙的一兩個同事,下樓後經過幾百張已經整理備妥的空座椅,之後再回樓上。那些座椅上的雜誌、牙刷或耳機一應俱全,為了不在這裡的乘客做好準備。

我在空的飛機上從舊金山飛到倫敦。三名機師中,我被分配到第一個休息。我決定到樓下的客艙,而不是進入駕駛艙的臥艙,因為我不曾在沒有人的七四七客艙內打瞌睡。我兀自哼著歌,用無限供應的毯子和枕頭,在飛機機鼻鋪張豪華的床(其實更像個巢)。我想起下方偌大的貨艙今晚幾乎滿載電腦與生物科技儀器,還有新鮮蔬果,那是今晚出發地點加州谷地與科學園區所留下的指紋。我看見白雪皚皚的內華達山脈頂峰在暮色漸濃時滑過窗外。然而休息時間寶貴,我無暇再欣賞風景,於是躺下來,進入夢鄉。

接下來聽到的聲音,就是休息時間結束、叫我起床的聲音。平日飛行時,我是被臥艙傳來的鈴聲喚醒,那是由其他飛行員遙控啓動,雖然悅耳,仍會穿入每個長程機師的腦袋,打擾他們的清夢,是他們最不想聽到的聲音。但在這空班機上,叫醒我的卻是機上廣播系統,駕駛艙同事專對我進行的廣播傳遍幾百個空座位,只為了叫醒一個孤零零的機師,讓他在前方客艙角落倏然跳起。

我花了比平常更久的時間,才明白自己身在何方。這架飛機往北邊與東邊,朝黑夜的方向前進,外頭已漆黑,機內也幾乎昏暗。客艙地板上散落著冰冷月光的橢圓池子,並隨著強風中的飛機上下起伏。客艙之間的簾子沒有拉起,因此我能望向主樓層的盡頭。昏暗的抽象走道上,只有少許光點。

另一名副機長告訴我,有一次他開仍測試中的大飛機,那架飛機還沒裝上內裝――沒有座位、沒有廚房、客艙與樓層尚未分隔。他說,你可以從飛機內看到機身隨著尋常的飛行操縱而彎曲扭動。我今天晚上是不可能看到這奇觀的,但是在這近乎漆黑中,我望向空蕩蕩飛機的盡頭,想瞥見這個現象。

我穿著睡衣,坐在機艙地上聽引擎的白噪音,凝視這如魅影般的船直通到底的長度。這裡像以數字和字母編號的空位所構成的奇特圖書館,從低矮的世界飛起,此時此刻奮力往北極海前進。

我腦海中浮現「機載人數」(souls on board)一詞,這個過時的詞彙偶爾會在飛行中聽見,比方說,航管者想知道飛機上的總人數,包括乘客和機組員。這架飛機所載過的乘客和機組員成千上萬,之後還會載運數十萬人;這些人此刻如星斗般分布在地球上的四面八方,誰會料到我們搭過同一架飛機?我在兩排沒有遮蔽的窗戶前換下睡衣,窗戶外的夜空和客艙內一樣孤獨。

我步上樓,在上層的陰暗走道間小心行走。今晚駕駛艙門整趟旅程都開著,沒必要關起。遠遠來看,上層機艙盡頭的駕駛艙螢幕散發柔和的光芒,宛如壁爐一樣溫馨。我經過成排空座椅,進入開啓的艙門內。同事幫我泡好一杯熱騰騰的茶,放在我座位的杯架上。我走進駕駛艙,問道:猜猜我是誰?機長大笑――今晚還會是誰呢?

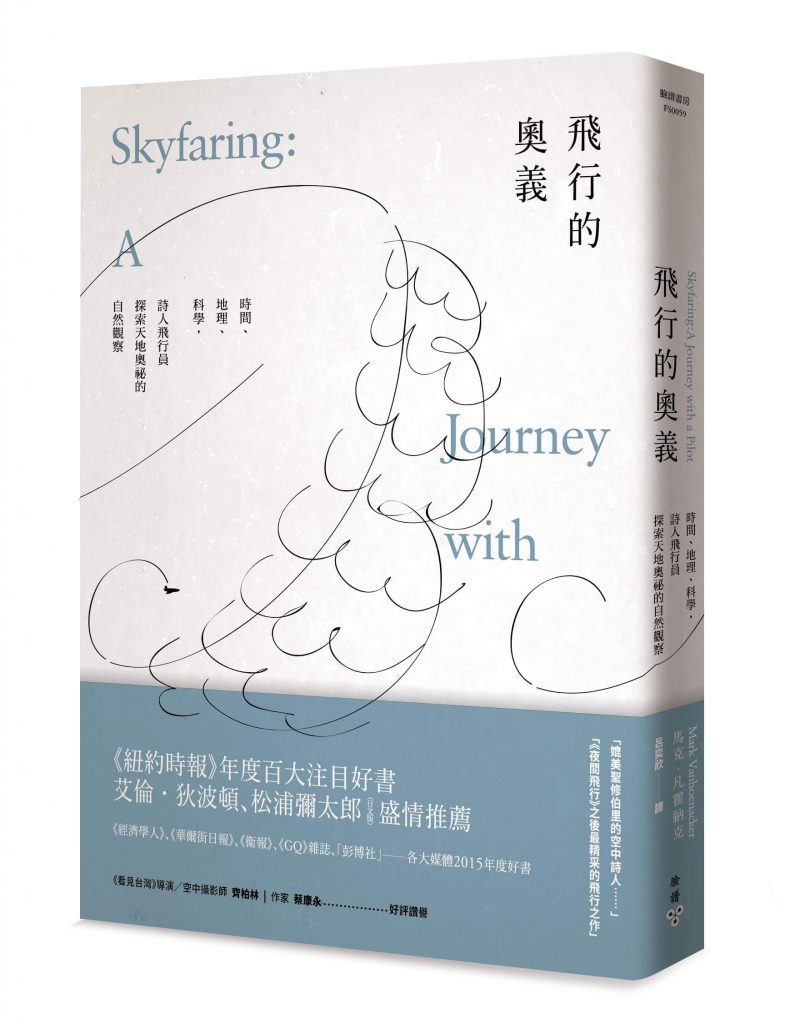

本文授權刊登自臉譜/ 馬克・凡霍納克 《飛行的奧義:時間、地理、科學,詩人飛行員探索天地奧祕的自然觀察》

|

《

《